【弥生 -March-】3月の特集まとめ

2019.03.01

弥生の特集3月March

古くから日本人は、日々移り変わる自然の営みとともに歩み、寄り添って暮らしてきました。

春夏秋冬の移り変わりと、日本の二十四節気とともに、

健康で幸せに過ごすためのヒントをお届けします。

3月の行事「お花見」

お花見は、桜の花を鑑賞し、春の訪れを祝う日本風習です。

お花見の習慣は奈良時代には存在していたとされ、梅見が主流であったようです。平安時代になると、桜を愛でる習慣が誕生します。平安時代に編纂された歴史書、「日本後紀」には嵯峨天皇が催した「花宴の節」が桜のお花見の起源だとする記述があるそうです。

また、桜の花が咲くと間もなく田植えを始める時期という目安であったとも言われています。

弥生(やよい)という言葉の由来は、「草木がいよいよ生い茂る月」という意味の「木草(きくさ)弥(い)や生(お)ひ茂る月(づき)」が詰まって「やよい」になったという説が有力なのだそうです。

「弥(いや)」はいよいよ、ますます などの意味。「生(おい)」は生い茂るのように草木の芽吹きを意味しています。

つまり草花が芽吹き、また日本の春を象徴する桜も咲き始める頃という意味です。

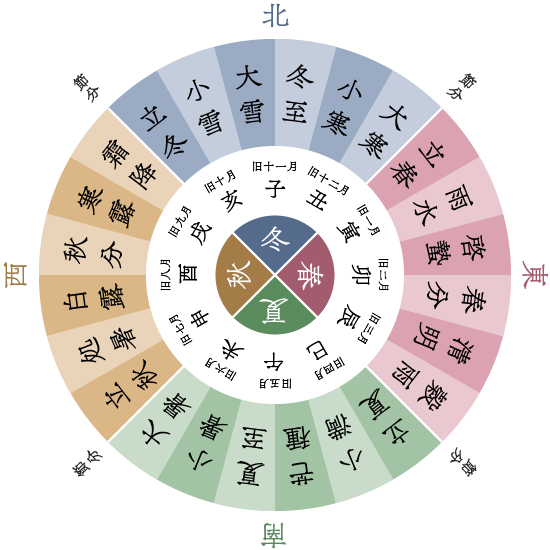

弥生の二十四節気

二十四節気とは?

啓蟄 (けいちつ)

3/6頃

啓は「ひらく」、蟄(ちつ)は「土中で冬ごもりしている虫」の意味で、大地が暖まり冬眠していた虫が春の訪れを感じて、穴から出てくる頃という意味があります。現代の3月の初めは実際には、まだ寒く虫が活動を始めるのはもう少し先ですね。柳の若芽が芽吹き、フキノトウも顔をだす頃。

冬の前にマツなどの幹に巻いた「菰(こも)」をはずす時期とされています。

春分 (しゅんぶん)

3/21頃

この日をはさんで前後7日間が春の彼岸です。花冷えや寒の戻りがあるので暖かいと言っても油断は禁物。昼夜の長さがほぼ同じであり、春分を過ぎると昼の時間が長くなっていきます。

また、雷がなり始める時季であり、日本列島を縦断する桜の開花情報も、この頃から聞かれ始めます。

新しい出会いに向けていまから準備したいのは、

スリムな身体や輝くような美肌です。

バランスの良い食事で、キレイで健康な春を叶えましょう!

春こそ! 腸から美肌&やせるカラダへ

春こそ! 腸から美肌&やせるカラダへ春は始まりの季節。出会いも多くなるこの時期には、キレイな自分でいたいものですね。

冬の間に溜めこんでしまった体内の老廃物を排出し、代謝を高め、美肌&やせる身体をつくっていきましょう!

■ ダイエット&美肌メニュー

■ 3月のきのこでスポーツトレーニング