【弥生 -March-】3月の特集まとめ

2018.03.02

弥生の特集3月March

古くから日本人は、日々移り変わる自然の営みとともに歩み、寄り添って暮らしてきました。

春夏秋冬の移り変わりと、日本の二十四節気とともに、

健康で幸せに過ごすためのヒントをお届けします。

3月の行事「ひな祭り」

一般に「桃の節句」とも呼ばれ、三月最初の巳の日に、自分の身代わりに紙の人形を流し、災難や病気を避けるために祈ったのが起源とされています。

雛人形は人の形代を取ったもので、かつては親が子供の幸せを願い、子どもの身代わりとして疫や災いを乗せて水に流したのだといいます。この人形が飾り雛となり、今日の雛人形の原型となったのだそう。

また、 雛祭りは、ひいな遊び(雛人形を飾り、供え物などをして遊ぶこと)を語源とし、江戸初期以降、女児の成長と幸福を願って民間にも広まったと言われています。

弥生(やよい)という言葉の由来は、「草木がいよいよ生い茂る月」という意味の「木草(きくさ)弥(い)や生(お)ひ茂る月(づき)」が詰まって「やよい」になったという説が有力なのだそうです。

「弥(いや)」はいよいよ、ますます などの意味。「生(おい)」は生い茂るのように草木の芽吹きを意味しています。

つまり草花が芽吹き、また日本の春を象徴する桜も咲き始める頃という意味です。

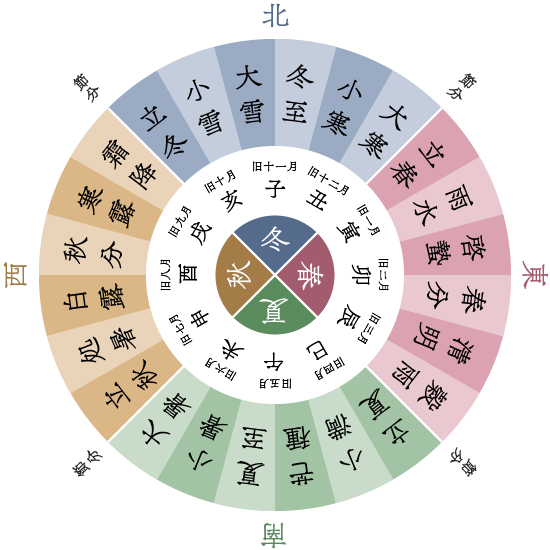

卯月の二十四節気

二十四節気とは?

啓蟄 (けいちつ)

3/6頃

啓は「ひらく」、蟄(ちつ)は「土中で冬ごもりしている虫」の意味で、大地が暖まり冬眠していた虫が春の訪れを感じて、穴から出てくる頃という意味があります。現代の3月の初めは実際には、まだ寒く虫が活動を始めるのはもう少し先ですね。柳の若芽が芽吹き、フキノトウも顔をだす頃。

冬の前にマツなどの幹に巻いた「菰(こも)」をはずす時期とされています。

春分 (しゅんぶん)

3/21頃

この日をはさんで前後7日間が春の彼岸です。花冷えや寒の戻りがあるので暖かいと言っても油断は禁物。昼夜の長さがほぼ同じであり、春分を過ぎると昼の時間が長くなっていきます。

また、雷がなり始める時季であり、日本列島を縦断する桜の開花情報も、この頃から聞かれ始めます。

新生活や新学期に向けて、カラダのキレイも整えましょう。

季節の変わり目の体調を崩しやすい時期、

身体の健康をを司ると言われる腸内環境を整え、

健康的な春を迎えましょう!

新学期・新年度までに成功させたいダイエット!

季節の変わり目の肌荒れもなんとかしたい…。

痩せやすい身体づくり&キレイ肌をつくるためには、腸内環境の改善がポイント。毎日の食事を見直すところから始めませんか。