春のカラダは「肝」がカギ。不調をケアする食事のコツとは

2025.03.17

3月も後半となり、いよいよ春本番の気候になってきましたね。暖かい日も増えて外で活動したくなりますが、この時期はそれまで寒さで縮こまっていた身体が再び動き出すために、身体には大きな負担がかかります。

そこで今回は、冬から春に変わるこの時期の身体変化の特徴や、健康に過ごすためのヒントを中医学の視点も交えながらご紹介します。ようやく迎える春本番をアクティブに過ごせるよう、身体を整えていきましょう。

INDEX

冬から春へ。はじまりの季節に意識したい「肝臓」

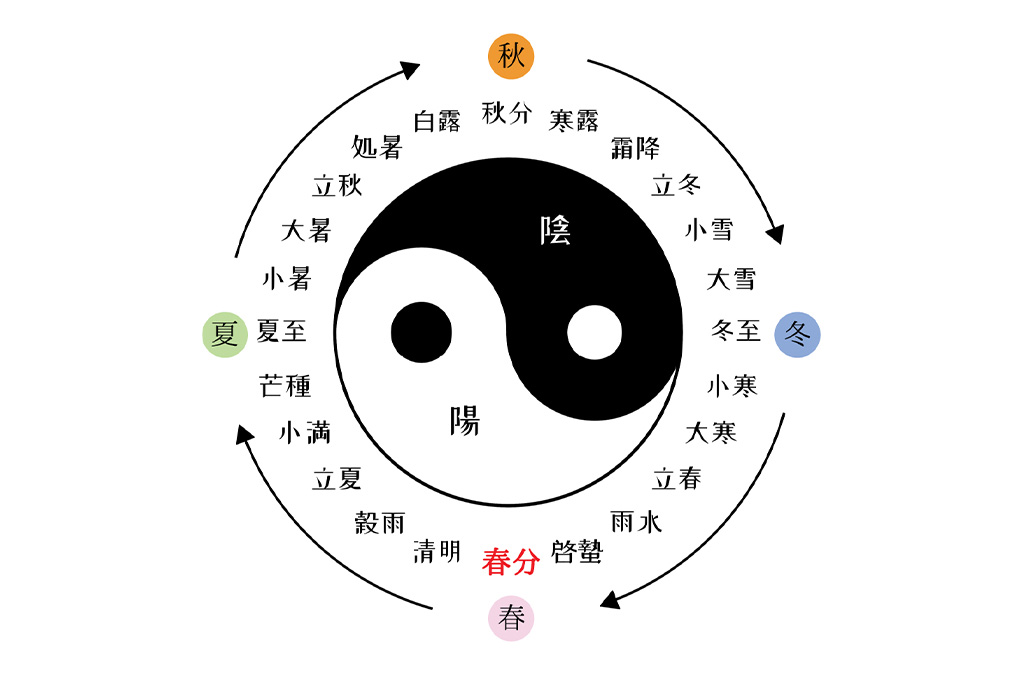

中医学(漢方医学)には、自然界に存在するすべてのものを「陰(静止的で内向き)」と「陽(活動的で外向き)」に分類する考え方があります。季節の移り変わりもその一つで、日本では夏至に「陽」が、冬至に「陰」が極まると考えられています。

3月は、冬の間優勢だった「陰」が少しずつ減り、「陽」が一気に増えはじめる季節。身体が活性化する時期ですが、この時主に働くのが「肝臓」です。

肝臓は、身体に溜め込んだ老廃物や脂肪などを排出したり、身体の活動に必要なエネルギーを生み出したりするために活発に働きます。バランスを取りながら肝臓が働けば問題ありませんが、その負担が大きくなると正常に肝臓が機能せず、身体に様々な影響を及ぼします。

例えば、肝臓の働きが低下すると肝臓に貯蔵されているはずの血液が不足することでイライラや不眠、気持ちの揺らぎなどが生じやすくなったり、血液のめぐりが滞ることで肩こりや筋肉が攣りやすくなったりするなどの症状を引き起こします。

そのため身体が活動的になるこの時期は「肝機能」を意識した食生活を取り入れていくことが大切です。

食事で肝機能をサポート!春に意識したい栄養素とは

①タンパク質とビタミンB6

肝機能を整えるために、まず欠かせないのが「タンパク質」。そしてタンパク質を代謝する「ビタミンB6」です。タンパク質は肝細胞の修復や機能の回復に必要な栄養素で、タンパク質の代謝を促すビタミンB6を合わせて摂ることで効率の良い代謝が行われます。

タンパク質は肉や魚全般に含まれていますが、脂質の多いものは肝臓への負担が大きくなるため、低脂質の鶏ささみや青魚、卵などを意識して食べるといいでしょう。また、ビタミンB6は赤身肉や魚、バナナやきのこに含まれており、中でもきのこは脂質の少ない食材のため鶏肉や青魚などと一緒に食べるのがおすすめです。

②オルニチン

次に重要なのが「オルニチン」です。オルニチンとはアミノ酸の一種で、肝臓の働きを助ける効果があり、二日酔いから疲労回復、美容までをサポートしてくれる成分として今、注目されています。

ただ、オルニチンを含む食材は限られていて、中でも効率よくオルニチンを摂れるのが「きのこ」です。オルニチンが豊富な食材として「シジミ」がありますが、100g当たりの含有量で比較すると、きのこの中でも「ブナシメジ・ブナピー」はシジミの5〜7倍ものオルニチンを含んでいます。きのこは味にクセがなく、どんな食材とも相性がいいので、いつもの料理に加えるだけで手軽に肝臓のケアが叶います。

③ミネラル類

そのほか、意識して摂りたい栄養素としては「ミネラル類」があります。肝臓の代謝や解毒、胆汁の生成や分泌などの働きをする過程で必要となり、野菜や海藻類、きのこ類に豊富に含まれています。ミネラルは身体に貯めておくことができないため、食事でこまめに摂ることも大切です。

④抗酸化作用のある栄養素

最後に、老化を引き起こす「活性酸素」を除去する“抗酸化作用”のある栄養素を摂ることもおすすめです。具体的には、野菜に含まれるビタミンA・C・Eや、きのこに豊富なエルゴチオネインなど。活性酸素は肝臓に溜まりやすいと言われているため、肝機能を維持するためにも抗酸化作用のある食材が役立ちます。

身体には元々酵素によって活性酸素を抑える働きが備わっていますが、年齢とともに体内で生成される酵素の量は減っていくため、活性酸素を抑える働きのある栄養を食事から摂ることが重要です。

このように、きのこは肝臓の働きを助けるビタミンB6やオルニチン、ミネラルやエルゴチオネインなどの栄養素をバランスよく含んでいます。低糖質・低脂質で肝臓への負担も少ないため、春に積極的に摂りたい食材です。春は季節の変わり目となり体調も不安定になりやすいので、ぜひ、食事に「きのこ」を取り入れてみてはいかがでしょうか。

暖かな陽射しに誘われて活動的になる春。一方で、出会いや別れ、環境の変化などでストレスがかかりやすくもなります。新年度も元気にスタートするために、日々の食事から身体をケアすることで季節の変わり目となる3月も健康的に過ごしていきましょう。

今月のおすすめ菌活レシピ

-

きのこと春キャベツのレンジ蒸し

春の不調対策

エリンギとマイタケには抗アレルギー作用があり、花粉による不快感の軽減を助けます。 -

きのこの甘辛そぼろ丼

健やかな肌

きのこに豊富なビタミンB2は別名「美容ビタミン」と呼ばれ健康な肌の維持に役立ちます。 -

きのこ入りチヂミ

腸を整える

きのこに豊富な食物繊維は老廃物の排出を促したり善玉菌のエサとなり、腸を整えます。 -

霜降りひらたけと鰆の酒蒸し

季節の変わり目対策

きのこには自律神経や免疫細胞の集まる「腸」を整える食物繊維が豊富です。 -

霜降りひらたけとじゃがいものバター炒め

健やかな肌と髪

きのこには健康な肌や髪を作るビタミンB2や、抗酸化成分のエルゴチオネインが豊富です。 -

生どんことアスパラのレモンバターソテー

体調管理

きのこに豊富な食物繊維は、免疫細胞の約7割が集まる「腸」を整えて不調をケアします。