ボールへの恐怖心を克服!予測&全身を使ってボールを捕るコツ

2025.03.24

3月も中旬となり暖かい日が増えてくるこの時期は、外に出て走ったりボール遊びをしたりして楽しんでいる方も多いのではないでしょうか。

前回は「ボールを投げる」ことに焦点を当ててご紹介しましたが、今回は「ボールを捕る」ことに焦点を当てた遊びをご紹介します。

子どもにとって「ボールを捕る」ことは、飛んでくるボールに対して恐怖心もあり、習得が難しい動きの一つです。ボールの飛んでくる位置を予測したり、身体の使い方を覚えたりすることで、恐怖心に打ち勝ってボールを捕る能力を育んでいきましょう。

例えばドッジボールでは、ボールに当たらないようにひらりと身をかわす能力も大切ですが、ボールを捕れたらもっとドッジボールの楽しさの幅が広がりますよね。ボールを捕るコツをつかんで上手にボールを捕ることができるようになりましょう。

<Let’s Play!>

今回は、ボールを上手に捕るために必要な「ボールの動きを予測する」「全身を使う」ことの習得を目指し、5つの段階に分けたボール遊びをご紹介します。上手にボールを捕れるようにたくさんボール遊びを楽しみましょう。

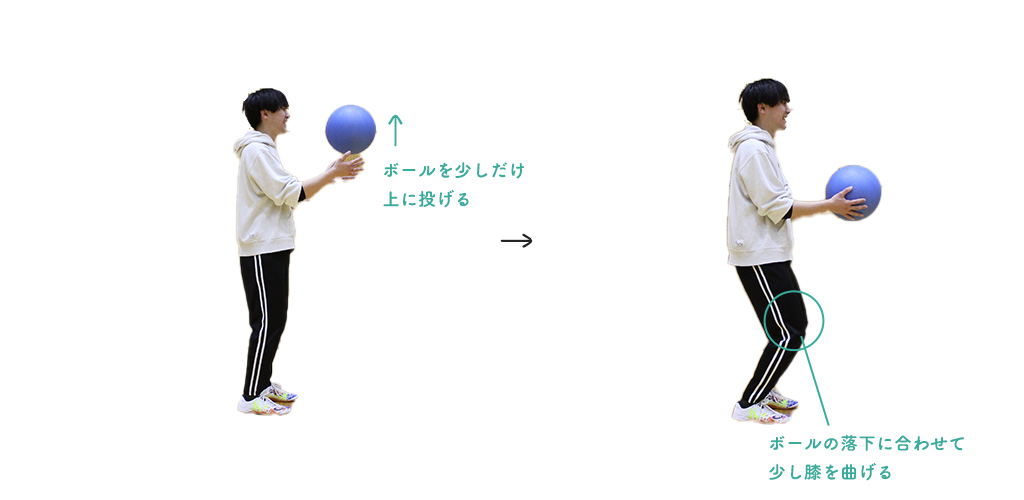

【第1段階】ボールを投げ上げて、落ちてくるボールをとってみよう!

- ボールを少しだけ上に投げ上げます。

- ボールの落下に合わせて少し膝を曲げながらボールを捕ります。

- 自分で捕ることができる高さから始めて、慣れてきたら徐々に高くしていきましょう。

- 膝を少し曲げることは、ボールの衝撃を弱めることにつながります。

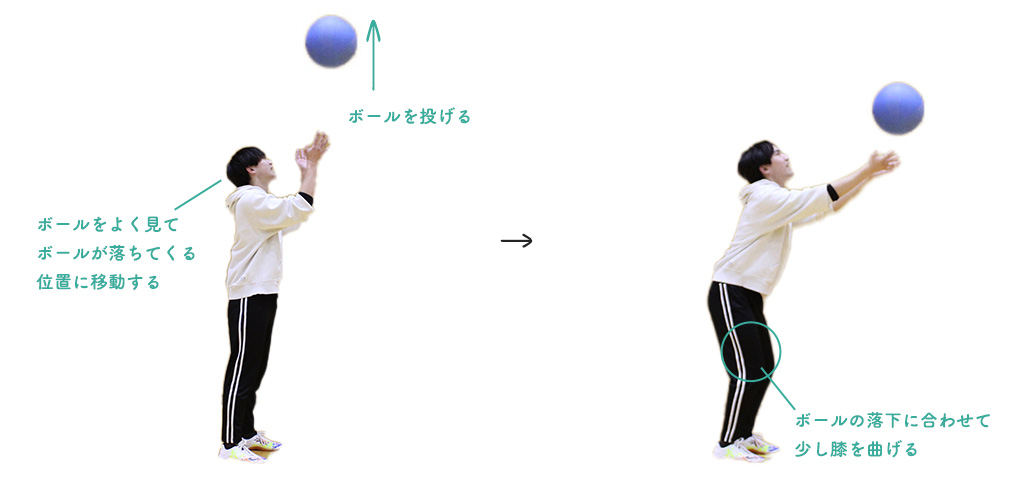

【第2段階】ボールを高く投げ上げて、ボールを捕ってみよう!

- 投げ上げたボールをよく見て、ボールが落ちてくるところに移動します。

- ボールの落下に合わせて少し膝を曲げながら、ボールを捕ります。

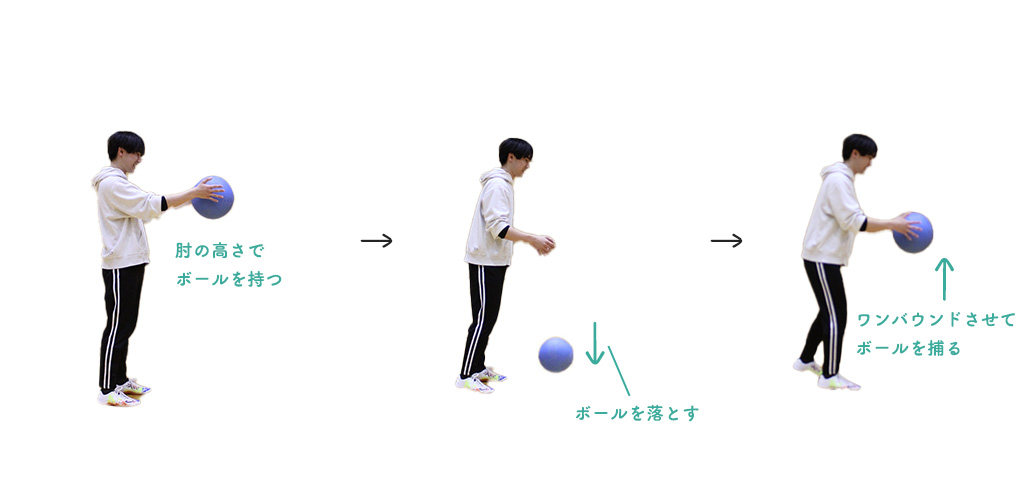

【第3段階】ワンバウンドしたボールを捕ってみよう!

1. 肘の高さからボールを落としてワンバウンドさせてボールを捕ります。

2. 慣れてきたら、ボールを上に投げた後、ワンバウンドさせてキャッチします。

- できるようになったらできるだけボールを高く投げ上げましょう。

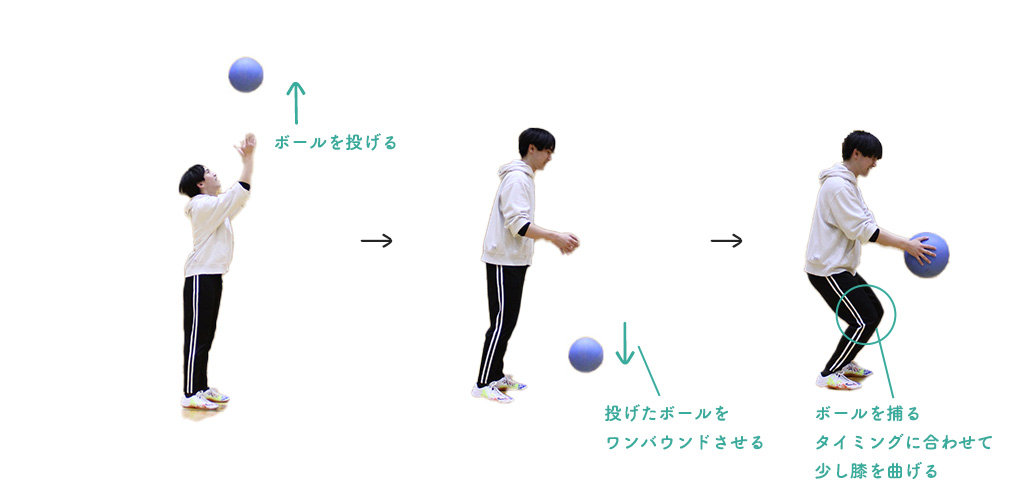

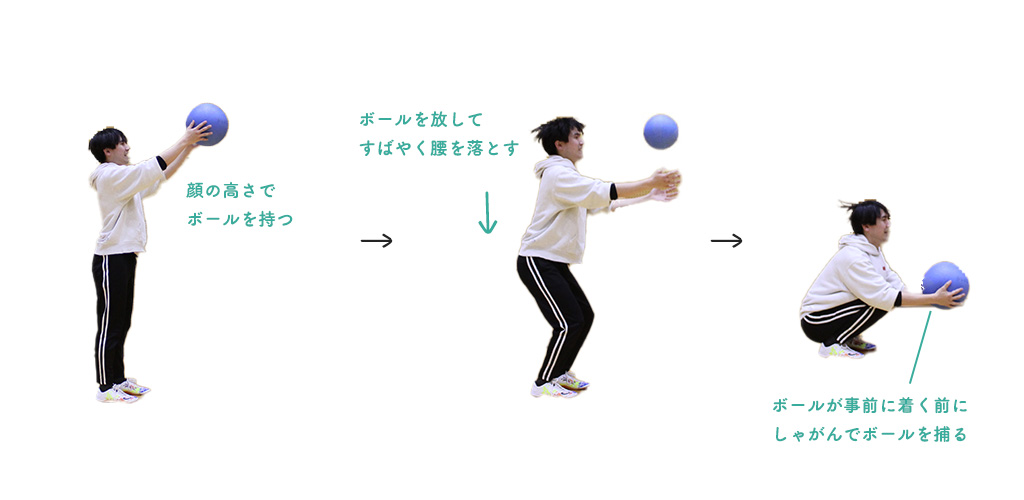

【第4段階】敏捷性を取り入れたボールのとり方を楽しもう!

- ボールを顔の高さから落として、落ちてきたボールが地面につく前にしゃがんでボールを捕ります。

- ボールを放したら、すばやく腰を落として沈み込むようにボールを捕ることが大切です。

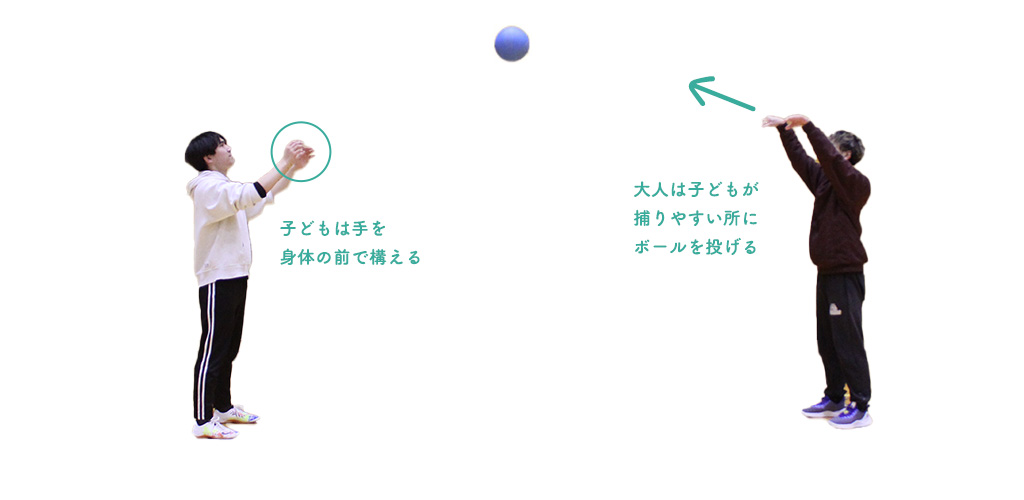

【第5段階】親子でキャッチボールをしよう!

キャッチボールで大切なのは、子どもが取りやすいところに、ボールを投げてあげることです。

- 子どもに「ボールを投げるよ」とボールを投げることを伝えます。

- 子どもは膝を少し曲げて、手を身体の前で構えます。

- 大人は取りやすい所へボールを投げます。(近くから始めましょう)

- 十分にボールをキャッチできるようになったら、少しずつ距離を取りながらボールを投げます。

- 投げる前に、子どもの心と身体の準備を整えてあげましょう。

- 上達のポイントは、ボールをキャッチできた喜びを感じさせてあげることです。これによって、子どもには「自分は、ボールをキャッチすることが出来るんだ」という有能感が芽生えます。

- 距離をとる時は、子どもが5球のうち4球はキャッチすることが出来る距離を目安にしましょう。簡単すぎず、難しすぎず、子どもが楽しくボール遊びを続けられることが大切です。

Let‘s Eat! きのこの力で子ども健やかな成長をサポート

子どもは、楽しいと思った遊びは、時間を忘れて遊び続けます。そのため成長期の子どもは、成長するためのエネルギーや栄養素に加えて、日常生活や遊びに必要なエネルギーもたくさん必要です。これから温かくなり、子どもはより一層、遊びの時間を楽しむ事でしょう。そこで今月は、エネルギーチャージができて、健康な身体発達にも役立つ菌活レシピをご紹介します。

<厳選レシピ>

-

きのこたっぷりスタミナ豚丼

きのこに豊富なビタミンB群は、エネルギー産生の補酵素として働き、炭水化物や脂質からエネルギーを作ることを助けます。ごはんには炭水化物が豊富なので、きのこと合わせることで効率の良いエネルギーチャージに役立ちます。運動で使ったエネルギー補給や遊びに行く前のエネルギーチャージに最適な一品です。

-

きのこのヘルシー朝グリルサンド

子どものより良い成長のためには、成長に必要なエネルギー・栄養素を食事から摂取することが大切で、朝食は大切な栄養補給源です。きのこに含まれるビタミンB6は、体内のアミノ酸合成に関わり、筋肉をはじめとする全身のタンパク質合成に必要。朝食にもピッタリの一品で、成長期の子どもの身体づくりを応援します。

-

豆腐ステーキ〜きのこそぼろのせ〜

マイタケに豊富なビタミンDは、豆腐に豊富なカルシウムの吸収率を高めて骨を強くするのを助けます。さらに、お肉にもタンパク質が豊富に含まれており、豆腐のみで食べるよりもたんぱくタンパク質摂取量が多くなるため、怪我をしにくい、強く、丈夫な骨づくりを助けます。

-

3種の菌活グラタン

腸は、脳や筋肉と密接に関わって相互に影響を与えるため、近年、健康のためには腸内環境を整えることが重要といわれています。きのこに含まれる食物繊維は腸内細菌のエサとり、効率良く腸を整えます。腸は栄養素の入り口でもあるため、腸を整えることは子どもの健康な身体づくりに役立ちます。

profile

松本大学人間健康学部健康栄養学科専任講師

兵庫大学を卒業後、管理栄養士を取得し、運動と栄養の両面から研究する運動栄養学を大阪体育大学大学院で学ぶ。大学院卒業後は、スポーツクラブアクトス、チームニッポン・マルチサポート事業(栄養)で健康づくりの運動指導やトップアスリート栄養サポートに従事して現職に就く。現在は、運動栄養学の教育・研究とともに、県内・外のアスリートの栄養サポートを行う。

【資格】

管理栄養士、日本スポーツ協会公認スポーツ栄養士、スポーツ科学修士

松本大学人間健康学部スポーツ健康学科教授

日本体育大学卒業後、日本体育大学大学院在学中に中国北京体育学院へ交換留学。聖徳大学短期大学部、聖徳大学専任講師を経て、2002年度より松本大学に着任。信州大学大学院 医学系研究科 加齢適応医科学専攻で医学博士を取得。現在は、幼児の運動能力に関する研究などに取組み、レクリエーション関連科目や運動と遺伝子などの講義を担当する。

【資格】

レクリエーション・コーディネーター、体育学修士、医学博士