ボール投げがみるみる上達!発達段階ごとの特徴と意識したいポイント

2025.02.17

2月も中旬になりますが、まだまだ寒い日々が続いていますね。雪が降る地域では、お子さんと一緒に雪合戦や雪だるまづくり、そり遊びをするなど、外で身体を動かして楽しんでいるという方もいらっしゃるかもしれません。

雪合戦や、雪だるまづくり、そり遊びなど、これらはどれも「操作する動き」に分類されます。そして、この「操作する動き」の習得は、子どもの身体機能の発達や向上に欠かせません。そこで今回は、「操作する動き」の基本である「投げること」に焦点を当てた運動や遊びをご紹介します。

この「投げる」という動作は、身体能力の向上において、中でも重要な動作です。ボールを投げるときには、力を下半身から体幹、そして上肢へと上手に伝達させることが必要となり、その過程で、後ろから前への重心移動、体幹の捻り、上肢を鞭のように内側に捻る動きをいれて、全身を上手に使うことが求められます。

このような「投げる」という動作は、将来的には野球、バレーボール、バドミントン、テニス等、色々なスポーツを楽しむときに必要になります。特に神経系が発達する幼児期から学童期までの間に十分に行っておくことが大切で、はじめは上手く出来なくても問題ありませんので、お子さんが楽しみながら、体験させてあげることを大切にしましょう。たとえ、その時に上手く出来なくても、翌年やってみるとできるようになっていたりするものです。

<Let’s Play!>

今回は、「ボールを投げる」ことに焦点をあてて、しっかりと全身を使ってボールが投げられるよう、「ボール投げの発達段階」ごとの習得方法を紹介します。皆さんのお子さんのボール投げは、第1段階から第5段階のどの段階でしょうか。どの段階か分かりましたら、次の段階にステップアップできるように提示したポイントをアドバイスしてあげましょう。投げ方が上手になると、ボール遊びがもっと楽しくなるはず!親子でぜひ、ボール投げを楽しみましょう!

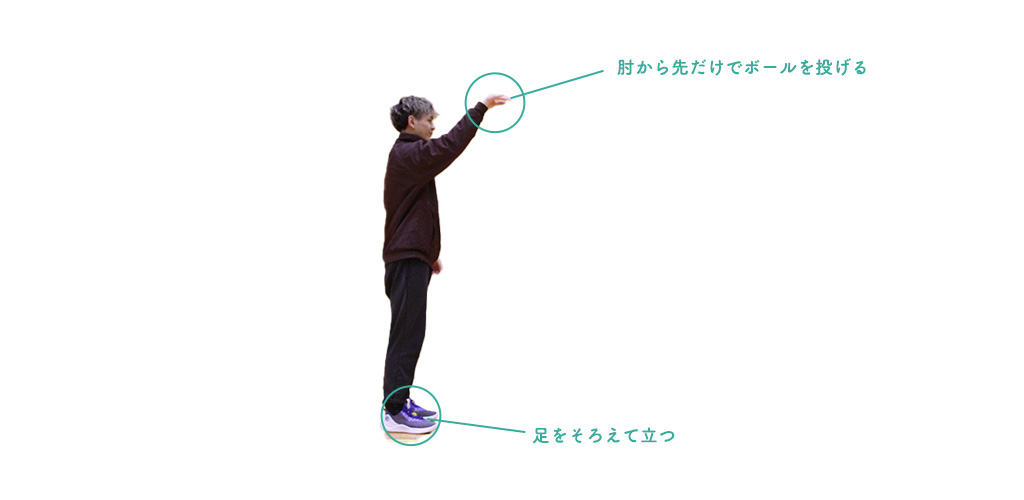

【第1段階】手だけでボールを投げる段階

- 第1段階では、足をそろえて立ち、肘から先だけを使ってボールを投げます。赤ちゃんが投げるときは、こんな感じですね。

- 2~3歳になると次の手を後ろに引いて身体の捻じりを使った第2段階のボール投げができるようになってきます。

- 次の段階へのポイントとなる声掛け:「手を後ろに引いてからボールを投げてみよう!」「身体をひねってから投げてみよう!」

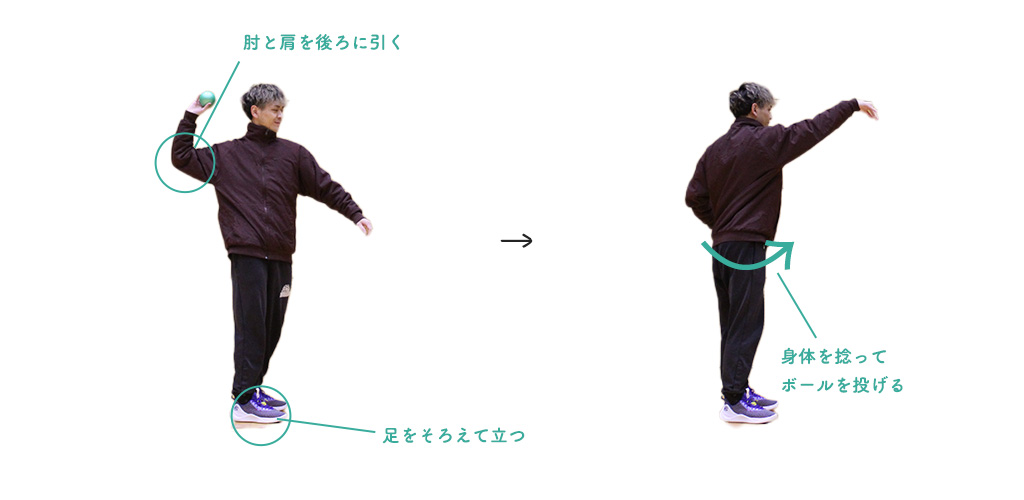

【第2段階】体幹の捻りを使ってボールを投げる段階

第2段階の時は、重心移動をうまく使うことができず、 足をそろえて立ったまま、肘と肩を後ろに引いて体幹の捻りを入れながらボールを投げる形になります。

- 手を後ろに引いて投げることができます。

- 段々と肘、肩を後ろに引いて体幹の捻りも加えながら、ボールを投げることによって、ボールをより遠くに投げることができるようになります。

- 身体の捻りを使うのはコツが必要です。保護者の方ができているかをチェックしてあげて、成功したら子どもを褒めてあげましょう。

- 上体の捻りを使ってボールを投げることができるようになったら次は、重心移動を使います。

- 次の段階へのポイントとなる声掛け:「一歩踏み出してボールを投げてみよう!」

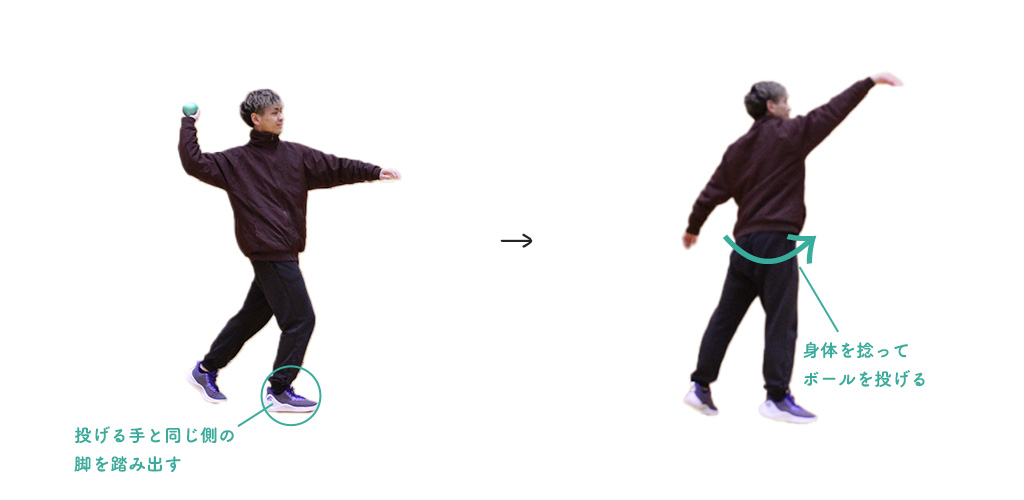

【第3段階】投げる手と同じ側の脚を踏み出して投げる段階

重心移動を使う第3段階の最初は、投げる手と同じ側の脚を前に出して投げる現象が表れます。肘と肩を後ろに引き、一歩踏み出しながら、体重移動をしながらボールを投げます。

- 投げる手と同じ側の脚を前に出します。

- 肘と肩を後ろに引き、【第2段階】と同様に体幹を使いながらボールを投げます。

- この時、前に出した足に体重を移動させることを意識しましょう。

- この段階のフォームは、重心が上方に浮くようになり、ボールを遠くに投げることはできません。しかし、ボールをうまくコントロールすることはできます。

- 重心移動を使ってボールを投げることができるようになったら次は、体幹の捻りとの組み合わせで遠くにも投げることができる段階です。

- 次の段階へのポイントとなる声掛け:「投げる方の手と反対側の脚を一歩踏み出してボールを投げてみよう!」

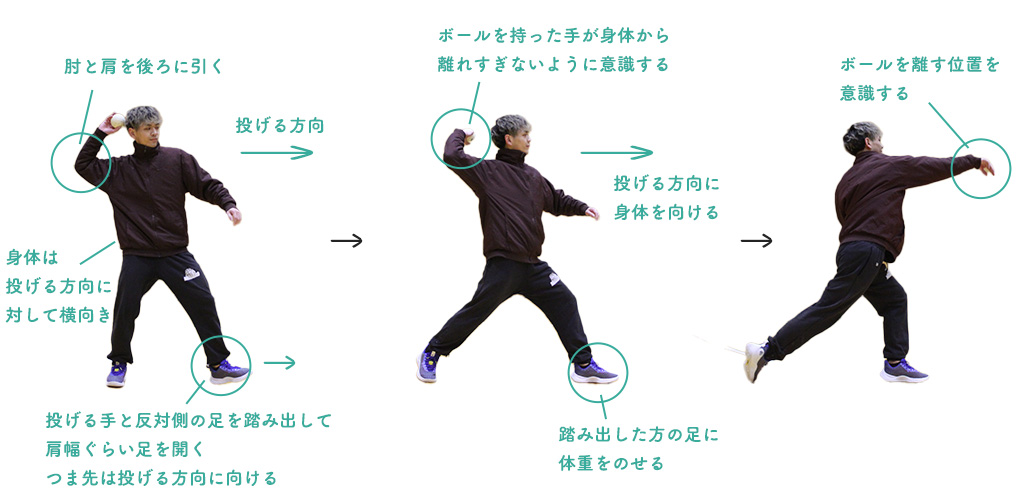

【第4段階】投げる手と反対側の脚を踏み出してボールを投げる段階

第4段階では、投げる手と反対側の脚を踏み出し、「体重移動」と「体幹の捻り」を使ってボールを投げる段階になります。

- 投げる手と反対側の脚を前に出し、横向きになります。足は、肩幅ぐらいに開きます。つま先は、投げる方向に向けます。

- 身体は投げる方向に対して横向きになり、ボールを持った手は、投げる方向と反対側に引きます。

- 横向きの状態から、投げる方向に身体を向けながら、踏み出した方の脚に体重を乗せて、ボールを投げます。この時、【第2段階】の動きを思い出して行いましょう。

- ボールを投げるときは、ボールが身体から離れた状態で投げようとすると身体や肩に負担がかかるので、身体の近くから投げることがポイントです。例えば、投げる前にボールで自分の後頭部を軽く、トン、トンと2回くっつけて、一歩踏み出した脚に体重を移動させながら、3回目のタイミング投げるようにすると、肘がしっかりと上がりますし、ボールを身体の近くから投げることができます。

- ボールを地面にたたきつけてしまう場合は、「お空に向かって投げてみよう」と投げる方向を意識するように声をかけてみましょう。段々とボールを放す位置(リリースポイント)が分かってくるでしょう。

【ステップアップ①】重心が、踏み出した脚の股関節に乗るように意識して投げてみましょう。

- 身体がぐらぐらする場合は、足の裏で地面を掴むように意識をすると股関節に体重がしっかり乗ります。また股関節がしっかりと締まり、下半身も安定します。

【ステップアップ②】安定してきたら、しっかりと腰を回し、体幹の捻りを使って投げてみましょう。

【第5段階】身体全体を使ってボールを投げる段階

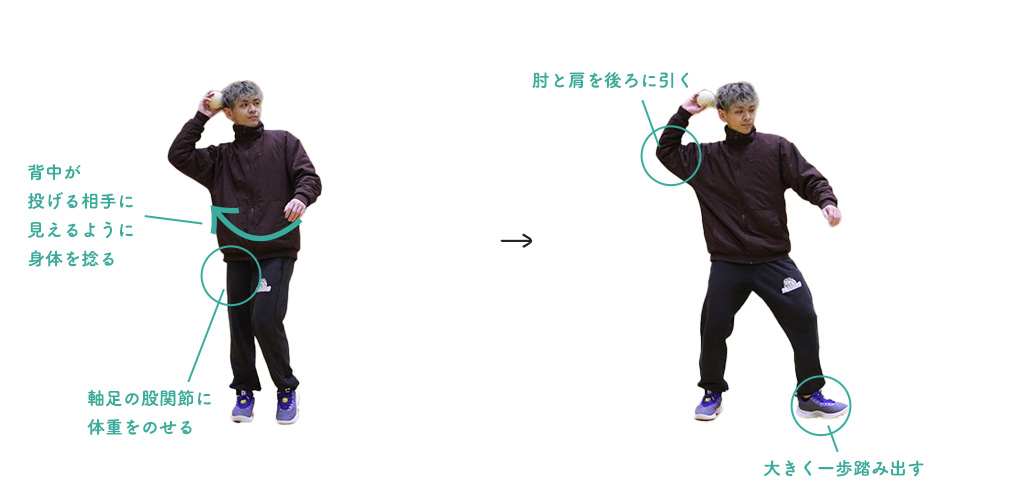

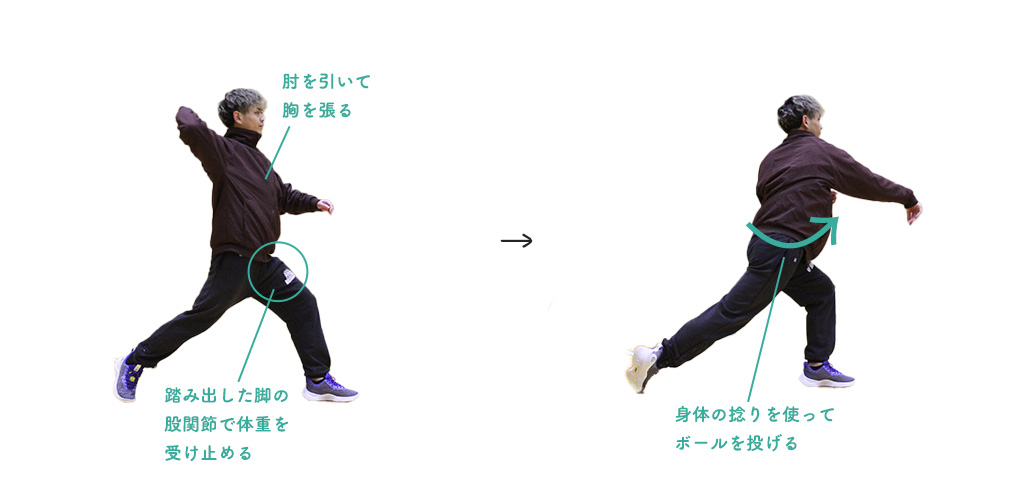

第5段階までくると、軸足にしっかりと体重を乗せることができ、前に大きく一歩踏み出し、体重移動を行いながら体幹の捻りを使って、身体全体でボールを投げることができます。

- 身体の軸を真っ直ぐに保ちながら、軸足の股関節にしっかりと体重を乗せて立ちます。

- 軸足に体重を乗せた状態で、背中が投げる相手に見えるように上体を捻りながら、大きく一歩踏み出し、踏み出した脚の股関節で体重を受け止め、胸を張った後に腰を回し、身体の捻りを使ってボールを投げます。

【もっと上手にボール投げを行うために】

- 離れたところにねらいを定めて、ボール当てをしてみましょう。

- 利き手と逆の手で投げることで、両手をより器用に使えるようになります。

- 家の中で遊ぶときは、ピンポン玉や新聞紙を丸めて、ガムテープで巻いて、ボールを作るのもおすすめです。箱や缶に投げ入れて遊んでみるのも良いですね。ねらいを定めることでコントロール力も養われます。

Let‘s Eat! きのこの力で子ども健やかな成長をサポート

ボール投げを上手に行うためには、全身の関節・筋肉を連動させ、身体を上手に使うことが大切です。お子様の全身を成長させるためには、遊びや運動で使ったエネルギーを補充することはもちろん、筋肉や骨の材料になるタンパク質やミネラルの補給が必要になります。

そこで今月は、エネルギーチャージや全身のづくりに効果的な菌活レシピをご紹介します。

<厳選レシピ>

-

きのことほうれん草の和風リゾット

成長期は、身体の成長とともに体内でたくさんの血管がつくられるため、成長期の子どもは貧血に注意が必要です。ほうれん草に含まれる鉄は吸収率が悪いので、きのこに含まれる水溶性食物繊維により腸を整えることでしっかりと吸収できる身体が叶います。

-

栄養たっぷり!きのこのごま豆乳鍋

まだまだ寒い時期は、汁まで食べられる料理がぴったり。きのこに含まれるビタミンB群は、三大栄養素を代謝することで体調を整えることはもちろん、エネルギー産生やタンパク質の合成を助けてくれます。ゴマや豆乳を使った出汁は、タンパク質やミネラルも豊富で身体づくりにも適した1品です。

-

きのこと大根の牛すき煮

タンパク質が豊富な牛肉は、肉類の中でも筋肉の合成に必要なロイシンというアミノ酸が豊富に含まれています。きのこに豊富なビタミンB6は、体内のアミノ酸合成に欠かすことができない栄養素のため、ロイシンが豊富な牛肉と相性抜群です。きのこと牛肉でお子様の力強い身体づくりを応援します。

-

フライパンで簡単!きのことかぶのシチュー

シチューに含まれる牛乳にはタンパク質やカルシウムが含まれ、骨を強く、大きく成長させるために大切です。きのこには、タンパク質の代謝を促すビタミンB6やカルシウムの吸収を助けるビタミンDが豊富に含まれているため、筋肉や骨の成長を支えてくれます。

profile

松本大学人間健康学部健康栄養学科専任講師

兵庫大学を卒業後、管理栄養士を取得し、運動と栄養の両面から研究する運動栄養学を大阪体育大学大学院で学ぶ。大学院卒業後は、スポーツクラブアクトス、チームニッポン・マルチサポート事業(栄養)で健康づくりの運動指導やトップアスリート栄養サポートに従事して現職に就く。現在は、運動栄養学の教育・研究とともに、県内・外のアスリートの栄養サポートを行う。

【資格】

管理栄養士、日本スポーツ協会公認スポーツ栄養士、スポーツ科学修士

松本大学人間健康学部スポーツ健康学科教授

日本体育大学卒業後、日本体育大学大学院在学中に中国北京体育学院へ交換留学。聖徳大学短期大学部、聖徳大学専任講師を経て、2002年度より松本大学に着任。信州大学大学院 医学系研究科 加齢適応医科学専攻で医学博士を取得。現在は、幼児の運動能力に関する研究などに取組み、レクリエーション関連科目や運動と遺伝子などの講義を担当する。

【資格】

レクリエーション・コーディネーター、体育学修士、医学博士