緊張状態で頑張れるのは1ヶ月。心が疲れやすい5月は菌活で軽やかに♪

2025.05.01

初夏の風が心地よい5月。新しい環境にも少しずつ慣れ始め、大型連休に心躍る一方で、連休明けには「仕事や学校に行くのがつらい」といったストレスを感じる方も多い時期です。

今回は、この時期になると何かと耳にする「五月病」と呼ばれるメンタル面の対策方法をご紹介します。気持ちのよい初夏を思いっきり楽しむためにも、食事や生活習慣を整えて心身ともに健康な状態を維持していきましょう。

INDEX

5月に不調が起こりやすい理由とは

一般的に、「自分を適度に甘やかして上手にストレスを解消できる人」と比較すると、「責任感が強く自分に無理をしいる人」の方がストレスを溜め込みやすい傾向にあるそうです。中でも「熱しやすく冷めにくい人」は、うつ病になりやすい傾向があるとも言われています。

人が緊張状態で頑張り続けることができるのは、1ヶ月ぐらいが限度と言われます。そのため、年度始めである4月から無理を続けてしまうと、5月半くらいに力尽きる可能性が高いのです。

人が慣れない環境に適応しようとする時は、膨大な新しい情報を処理している状態。周囲の刺激にも敏感になり、自然と身体に力が入ってしまいます。このような状態が1ヶ月以上続くことで、身体にも心にも疲労が蓄積していきます。

適応の早さは人それぞれですので周りと比較して焦る必要はありません。気分転換やリラックスするためにセルフケアを行い、一息つける環境を整えるようにしましょう。

メンタルケアのポイントは「腸内環境」

基本的な生活習慣では、規則正しい生活を心がけること、そして屋内外問わず適度な運動をすることが大切です。そうすることで自律神経が整い、メンタル面の安定に繋がります。気持ちが落ち込みやすいこの時期は特に生活の基本となる「食事」、「睡眠」、「運動」の3要素の質を高めていくように心がけましょう。

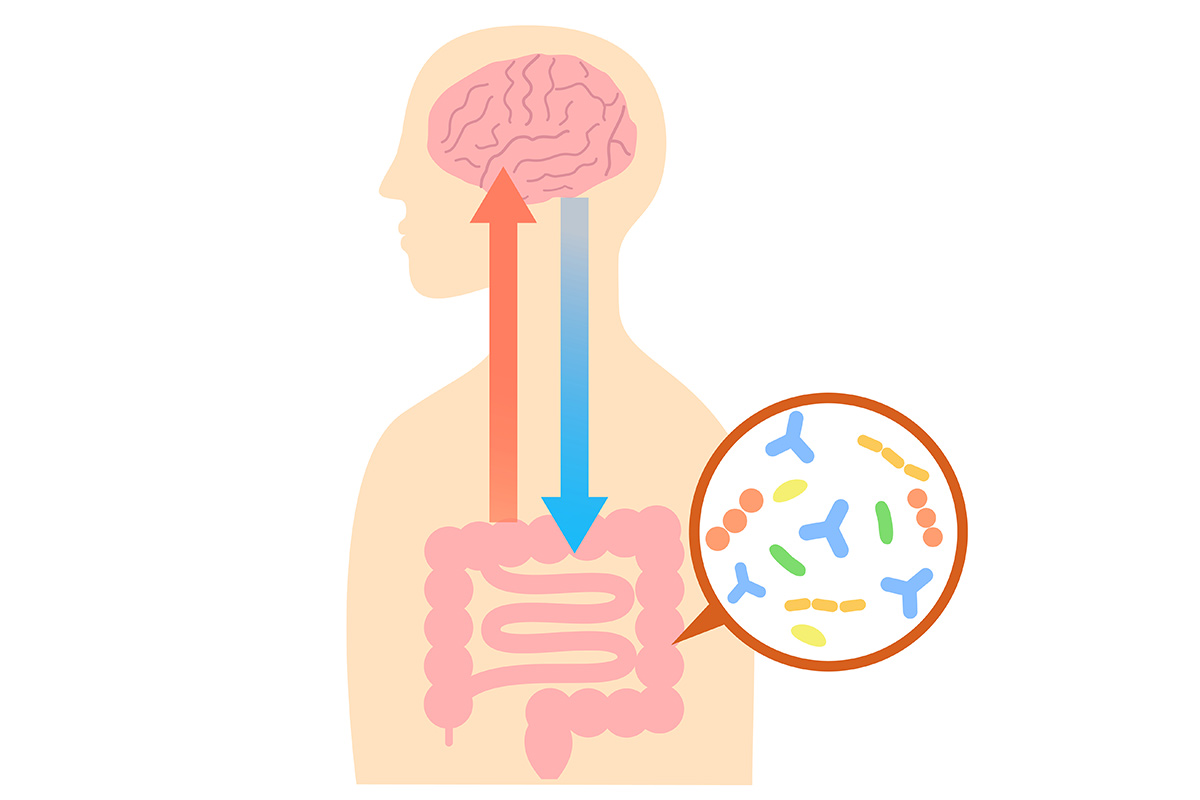

中でも注目したいポイントが「腸内環境」です。皆さんは、自律神経と腸、さらには脳と腸が密接な関係にあることをご存じでしょうか。脳と腸は、自律神経、免疫系、内分泌系を介して連携し合い、身体の機能を維持しています。その関係は「脳腸相関」と呼ばれ、双方のコンディションがお互いに影響を及ぼします。また、腸には自律神経も多く集まっているため、腸を整えることで自律神経を整えることにもつながり、さらには脳、つまりメンタル面にも影響を与えることがわかっています。

健康の要「腸」の働きをきのこの食物繊維で整えよう

腸内環境を整えるには、きのこ、豆、野菜などに豊富な「食物繊維」が不可欠です。食物繊維は善玉菌のエサとなって腸内の善玉菌が優位な状態を作ったり、腸の老廃物の排出を助けたりするなどの効果が期待できます。また、自律神経の乱れを引き起こす血糖値の急上昇を抑える働きもあるため、食物繊維を多く含む食材はぜひ意識して食事に取り入れていきましょう。

また、腸では「幸せホルモン」と呼ばれる「セロトニン」の合成が行われており、精神状態の安定に関与する「短鎖脂肪酸」も腸内細菌によってつくられています。そのため腸を整えることは腸のセロトニンや短鎖脂肪酸を増やすことにも繋がり、その結果メンタルを整えることにも繋がるのです。

食物繊維が豊富な食材の中でも「きのこ」には、うつ病の予防や脳神経の保護、免疫力を高める効果がある「ビタミンD」も豊富に含まれています。ビタミンDは、きのこの他には魚など一部の食材にしか含まれない栄養素なので、食物繊維も豊富なきのこで補うのがおすすめです。また、ビタミンDは脂溶性ビタミンで「油に溶けやすい」性質があるため、料理の際にも炒め物など油を一緒に使うのがポイントです。

ストレス軽減のためのセルフケア方法は、それぞれ自分に合ったものを行うのが良いでしょう。ただ、まずは食事・睡眠の時間をしっかり取り、生活習慣を整えることを意識しましょう。その上で、リラックスできる趣味を楽しんだり、ストレッチや運動で身体を動かして緊張して硬くなった身体をほぐしたりすることがストレス対策への近道です。

初夏の過ごしやすいこの時期をアクティブに楽しむためには、生活の基本となる食事、睡眠、運動を意識して生活習慣を整えることが大切です。また、休息をとったり趣味の時間を作ったりして疲れやストレスのセルフケアを行い、心も身体も元気で健康に過ごしていきましょう!

今月のおすすめ菌活レシピ

-

ゴロゴロきのこのガパオライス

美容ケア

きのこには別名“美容ビタミン”と呼ばれ、健やかな肌を保つビタミンB2が豊富です。 -

きのことトマトのマヨたま炒め

においケア

きのこの食物繊維は腸の老廃物の排出を促し、においケアをサポートします。 -

きのこペーストと新じゃがのガレット

腸から健康

きのこには腸の善玉菌のエサとなり、腸の健康を保つ食物繊維が豊富に含まれています。 -

霜降りひらたけとアスパラガスのバターソテー

美容ケア

きのこに豊富な抗酸化成分のエルゴチオネインは、肌のうるおいケアに役立ちます。 -

霜降りひらたけのシュウマイ

自律神経を整える

きのこには、自律神経の集まる腸を整える食物繊維や、気持ちを和らげるGABAが豊富です。 -

生どんこの豚肉包み焼き〜バターソース〜

ダイエット

きのこに豊富なビタミンB群は、三大栄養素の代謝を促しダイエットをサポートします。

profile