動きの基本!ジャンプ遊びで「重心位置を掴む」感覚を身に着けよう!

2024.12.23

年の瀬が近づき、各地では雪が降り始め、本格的な冬の季節となりました。冬における代表的スポーツと言えば、スキー、スケート、スノーボードなどがありますね。年末年始はお子さんと一緒に冬のアクティビティを楽しむ予定を立てている方も多いのではないでしょうか。

スキーやスケート、スノーボードは、いずれも『正しい重心位置に身体を乗せる』ことが上手に滑るポイントです。日常生活やその他のスポーツでも「重心位置を掴む」ことは重要で、子どものうちからその感覚を掴むことは身体機能を発達させる上で特に大切です。そこで今回は、重心位置を掴むのに適した「ジャンプ遊び」をご紹介します。

例えば、連続してジャンプを行なう運動として「縄跳び」がありますが、縄跳びも小さな子どもにとっては、とても難しい運動です。その理由が「重心位置」です。

ジャンプして着地した時の重心位置が身体の真下にあることが重要で、より良い重心位置で着地できるかは、ジャンプした時の滞空姿勢を上手に取れるかが関係しています。この時、頭の上下の動きが少ないことがポイントになりますが、今回の「遊び」では、このようなコツと共に、「より良い重心位置を掴む」感覚を磨いていきましょう。

<Let’s Play!>

今回は、親子で行うジャンプ遊び、一人で紐を使って行うジャンプ遊びの2つをご紹介します。ぜひ保護者の方には、できることに目を向けていただき、子どもが「できた!」の感覚を味わえるような声がけをしていただければと思います。

出来なくても「もうちょっとだったね。」や「惜しかったね」とフォローをしていただき、上手に出来たら目を見てハイタッチをしながら、出来たことを一緒に喜んであげましょう。

- ジャンプの動作は、いずれも最初は、ゆっくりとしっかり踏み込んで跳ぶことを大切にし、慣れてきたら連続で行いましょう。また、速さをアップして挑戦してみるのもおすすめです。

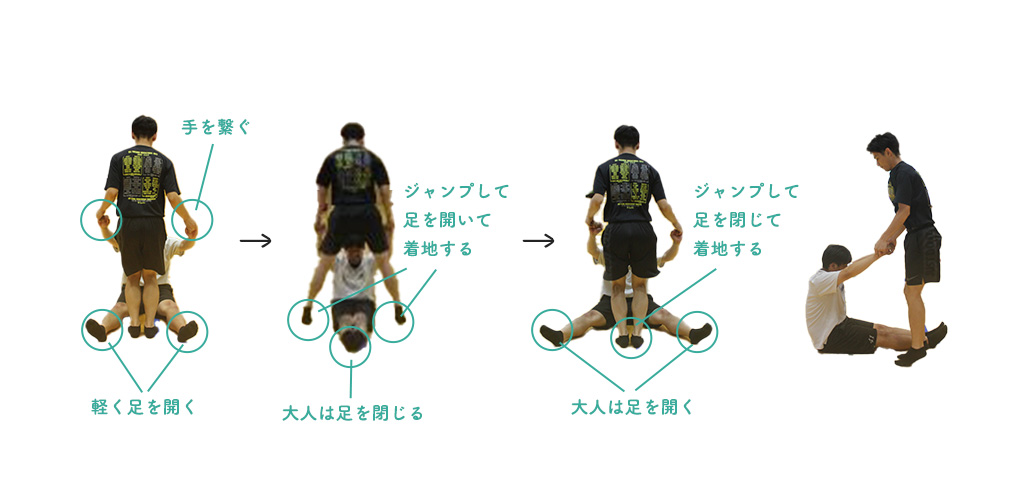

親子で楽しむグー、パージャンプ

- 大人は床に座り、軽く足を開きます。子どもは大人の足の間に立ち、大人と手を繋ぎます。

- 2人で「せーの」の掛け声をし、大人は足を閉じ、子どもはジャンプをして足を左右に開いて着地します。

- 再び「せーの」の掛け声をし、大人は足を開き、子どもはジャンプをして足を閉じて大人の足の間に着地します。慣れてきたら、2回、3回と連続して行いましょう。「5回連続できるかな」や「何回できるか挑戦してみよう」と目標を提示しながら、連続で出来ることを楽しんでみましょう。

- 大人は、子どもの能力(出来具合)に合わせて、ジャンプの時に少しだけ手を上の方に持って行くようにします。こうすることで、子どもはジャンプしやすく、リズムも取りやすくなります。

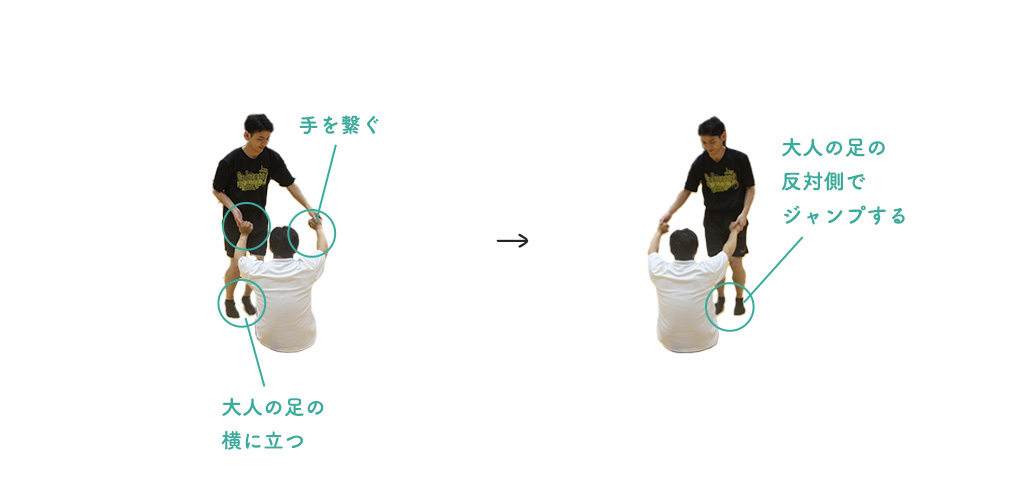

親子で楽しむ両足ジャンプ

- 大人は床に座り、両足を伸ばして座ります。子どもは大人の足の横に立ち、大人と手を繋ぎます。

- 2人で「せーの」の掛け声をし、子どもは、大人の足の反対側にジャンプします。

- ジャンプを繰り返し、慣れてきたら連続して楽しみましょう

- 大人は子どもの能力に合わせて、子どもが反対側にジャンプしやすいように、少しだけ手を上の方に引っ張ります。

- 自分の力でできる場合は、子どもの動きに合わせて手を移動したり、少し支えてあげるだけでも動作がよりしやすくなります。

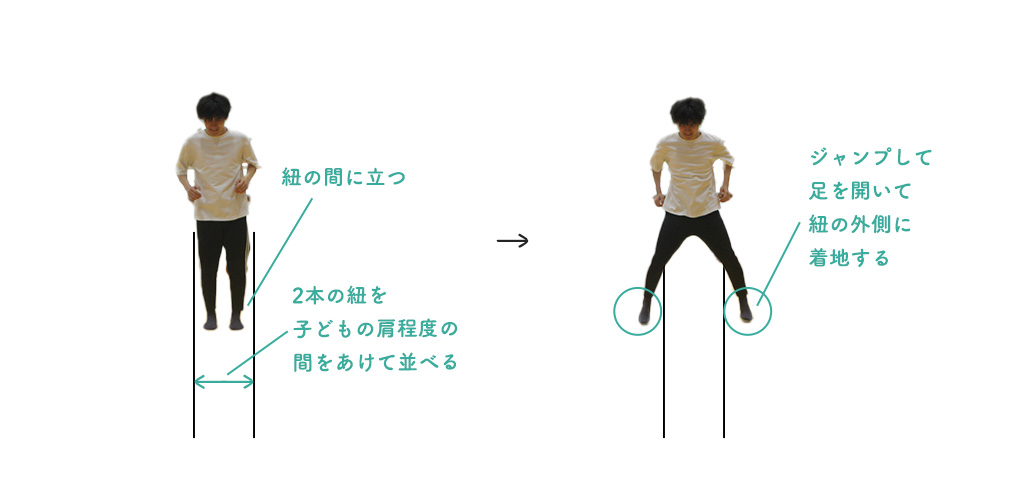

紐を使って楽しむグーパージャンプ

- 2本の紐を用意し、子どもの肩幅程度の間をあけて平行に並べます。

- 子どもは紐の間に立ちます。

- 両足でジャンプし、足を開いて紐の外側に着地にします。

- 次に、両足でジャンプし紐の内側に着地します。

- これを繰り返します。

- 慣れてきたらリズムよく、開いて、閉じて、開いて閉じてと繰り返し、連続して行ってみましょう。

- [発展版:片脚着地と片脚ジャンプも入れてみよう!]紐の間は片足で着地・片足でジャンプするようにし、「ケン、パー、ケン、パー、ケン、ケン、パー」のリズムなどを楽しんでみましょう。

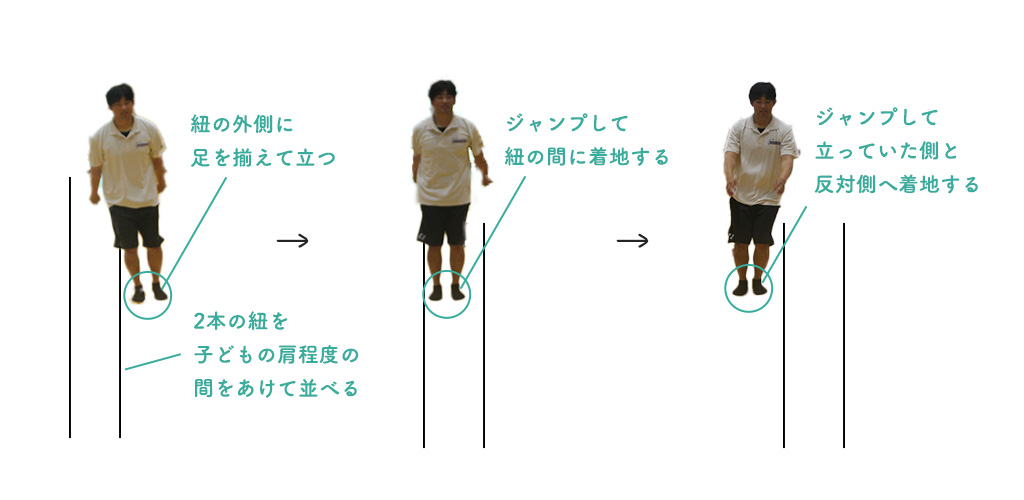

紐を使って楽しむ両足左右ジャンプ

- 2本の紐を用意し、子どもの肩幅程度の間をあけて平行に並べます。

- 2本の紐の外側に、両足を揃えて立ちます。

- 両足でジャンプし、紐の間へ着地します。

- 次に、両足でジャンプし、立っていた側と反対側へ着地します。

- 慣れてきたら、外側から、内側、外側、内側、外側へと連続して行います。

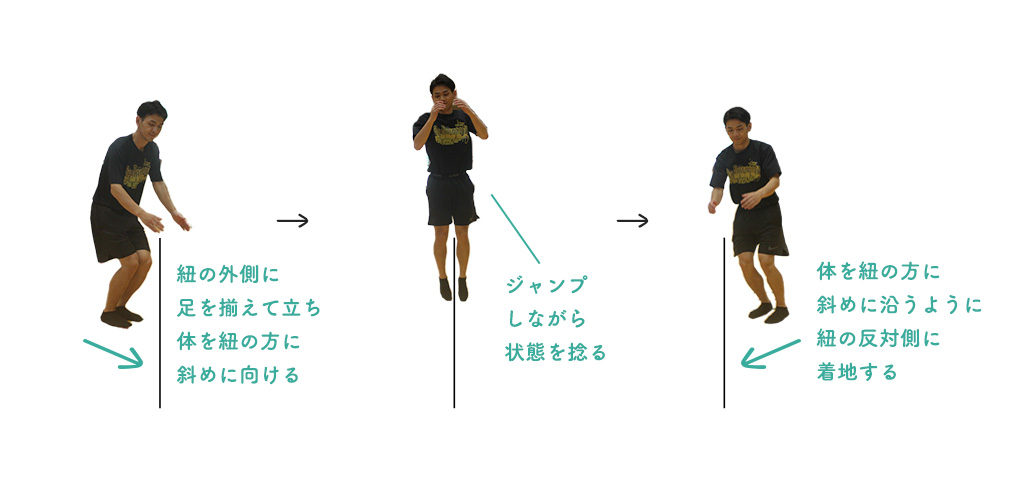

[発展版]紐を使って楽しむ捻り跳びジャンプ

- 紐を1本用意します。

- 紐の外側に両足を揃えて立ち、体は紐の方に斜めに向けます。

- 紐を跳び越えながら上体を捻り、紐の反対側に着地します。この時、体は紐の方に斜めに向かうように着地します。

- 慣れたら、リズムよく連続してできるように挑戦してみましょう。

- 腕を使って、高くジャンプしながら、胸からひねると身体が回り易くなります。

Let‘s Eat! きのこの力で子ども健やかな成長をサポート

厳しい寒さとなる冬ですが、子どもは元気いっぱいに身体を動かしたいものです。寒い時期でも元気に、怪我をせずに「遊び」を楽しめるよう、日々の食事から身体を温めたり、丈夫な身体を作ったりできると良いですね。また、日が短くなるこの時期は、親子で料理をするなど、食を通じたコミュニケーションもおすすめです。

そこで今月は、身体を温めたり丈夫な身体づくりに役立つ栄養がとれ、親子で一緒に料理をして楽しむこともできるようなメニューを厳選してご紹介します。

<厳選レシピ>

-

きのことちくわのカレーピッツァ

カレーの風味が食欲をそそる一品。遊びや運動前のエネルギーチャージとしても、疲れて食欲が落ちているときのリカバリーとしてもおすすめです。ピザは具材を準備してのせるだけなので、お子様も一緒に料理を楽しむことができます。

-

補食にぴったり!きのこと豚肉のおにぎらず

おにぎりに比べて具材をたっぷりと入れられる「おにぎらず」。糖質のご飯と、きのこに豊富なエネルギー産生を助けるビタミンB群がたっぷりなので、体温を温め、エネルギーづくりを助けます。お子様と一緒に具材を挟むのも良いですね。

-

エリンギとブナピーのロール白菜

寒くなると腸の冷えや水分不足から、腸の働きが悪くなりやすいといわれています。きのこや野菜には、便秘予防に欠かせない食物繊維が豊富で整腸作用が期待できます。また、温かいスープがお腹を温め、水分補給にも繋がります。

-

霜降りひらたけと根菜のポトフ

怪我をしにくい身体のためには、丈夫な筋肉・骨をつくることが大切です。きのこにはカルシウムの吸収を助けるビタミンDやタンパク質を代謝して筋肉を作るビタミンB6が豊富です。具沢山の一品で、丈夫な身体をつくりましょう。

profile

松本大学人間健康学部健康栄養学科専任講師

兵庫大学を卒業後、管理栄養士を取得し、運動と栄養の両面から研究する運動栄養学を大阪体育大学大学院で学ぶ。大学院卒業後は、スポーツクラブアクトス、チームニッポン・マルチサポート事業(栄養)で健康づくりの運動指導やトップアスリート栄養サポートに従事して現職に就く。現在は、運 動栄養学の教育・研究とともに、県内・外のアスリートの栄養サポートを行う。

【資格】

管理栄養士、日本スポーツ協会公認スポーツ栄養士、スポーツ科学修士

松本大学人間健康学部スポーツ健康学科教授

日本体育大学卒業後、日本体育大学大学院在学中に中国北京体育学院へ交換留学。聖徳大学短期大学部、聖徳大学専任講師を経て、2002年度より松本大学に着任。信州大学大学院 医学系研究科 加齢適応医科学専攻で医学博士を取得。現在は、幼児の運動能力に関する研究などに取組み、レクリエーション関連科目や運動と遺伝子などの講義を担当する。

【資格】

レクリエーション・コーディネーター、体育学修士、医学博士