光のコントロールで暮らしをもっと快適に。心と身体を整える光の種類と効能

2025.09.22

秋の気配が感じられ、徐々に日が短くなることで自然とおうち時間が増えるこの時期。

過ごしやすくなる一方で、日照時間が短くなることで気分が沈みがちになることも多い時期です。そんな季節の変わり目にこそ、意識したいのが「光」です。

実は、光は気分や睡眠、体内リズムを整えるうえで重要な役割を担っている存在。室内にいても、どのように光を取り入れるかによって、心身の健康を左右します。

そこで今回は「光」をテーマに、前編・後編に分けてご紹介いたします。

前編では、光の種類と効能、そして暮らしの中で無理なく光を取り入れるための工夫をお届けします。

さらに、季節の変わり目の免疫維持をサポートする「きのこ」の栄養もご紹介しますので、健やかな秋を過ごすためのヒントに、ぜひ最後までご覧ください。

INDEX

光がもたらす、心と身体への効果とは?

光には、太陽光や照明など様々な種類がありますが、それらの光は単に部屋を明るくするだけでなく、日々の生活リズムを整える体内時計に働きかけたり、睡眠や気分など心身を支えたりと、私たちの心身にとって大切な役割を担っています。そこでまずはじめに、“時間帯”によって光が身体に与える影響についてご紹介します。

毎日のリズムを刻む「体内時計」と光の深い関係

私たちの身体には、約24時間周期でリズムを刻む「体内時計」が備わっています。体内時計は、睡眠や食欲、体温など日々のリズムを整えており、私たちが健康に過ごすうえで欠かせない機能です。

そして、この働きを大きく調整しているのが「光の刺激」です。

朝、太陽の光を浴びると、目の奥にある網膜が光を感知し刺激を受け、その情報が脳へと伝わり、全身の臓器にまでリズムが共有されます。これにより身体は「朝が来た」と認識し、活動モードに切り替わるため、心も身体も自然と目覚め、スムーズに1日を始めることができるのです。

一方、夜になって暗くなると脳内では「メラトニン」という睡眠ホルモンが分泌され、自然に眠りへと導かれます。しかし、夜遅くまでスマホなどによる強い光を浴び続けているとメラトニンの分泌が抑えられ、寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めやすくなったりと睡眠リズムが乱れやすくなります。朝型・夜型の生活スタイルの傾向も、この光との関わりが大きく影響しているといわれています。

規則正しい生活の第一歩。光の上手な浴び方

体内時計を整え、規則正しい生活を送るためには、光の浴び方が重要です。特に、日中と夜間で浴びる光の差をつけることを意識しましょう。昼間はできるだけ自然光を取り入れ、活動的に過ごすことで身体が「昼」と認識し、体内時計が整いやすくなります。

一方で、夜は光を控えめにすることがポイント。特に寝室は暗ければ暗いほど睡眠ホルモン「メラトニン」がしっかりと分泌され、深い眠りにつながります。明るさを抑えるには、間接照明や暖色系の光に切り替える、遮光カーテンを使うといった工夫が役立ちます。

そして朝は、起きてすぐにカーテンを開けて自然光を浴びることがおすすめです。太陽の光は体内時計をリセットし、気分を安定させる働きのある「セロトニン」の分泌を促します。セロトニンは別名『幸せホルモン』とも呼ばれているため、朝の光をしっかり取り込むことが、規則正しい生活リズムをつくり、心身ともに元気に過ごすカギになります。

一般的な照明の色は4種類!目的別に選んで、快適な住空間を

私たちが普段何気なく使っている光には、色や照らし方によって、心と身体にさまざまな効果をもたらす力があります。その中でも、一般的に使われる照明(LEDライト)の色は「電球色」「温白色」「昼白色」「昼光色」の4種類あり、生活空間や目的に合わせて光を選ぶことで、暮らしはより快適になります。そこで次に、光の種類と演出の工夫をご紹介します。

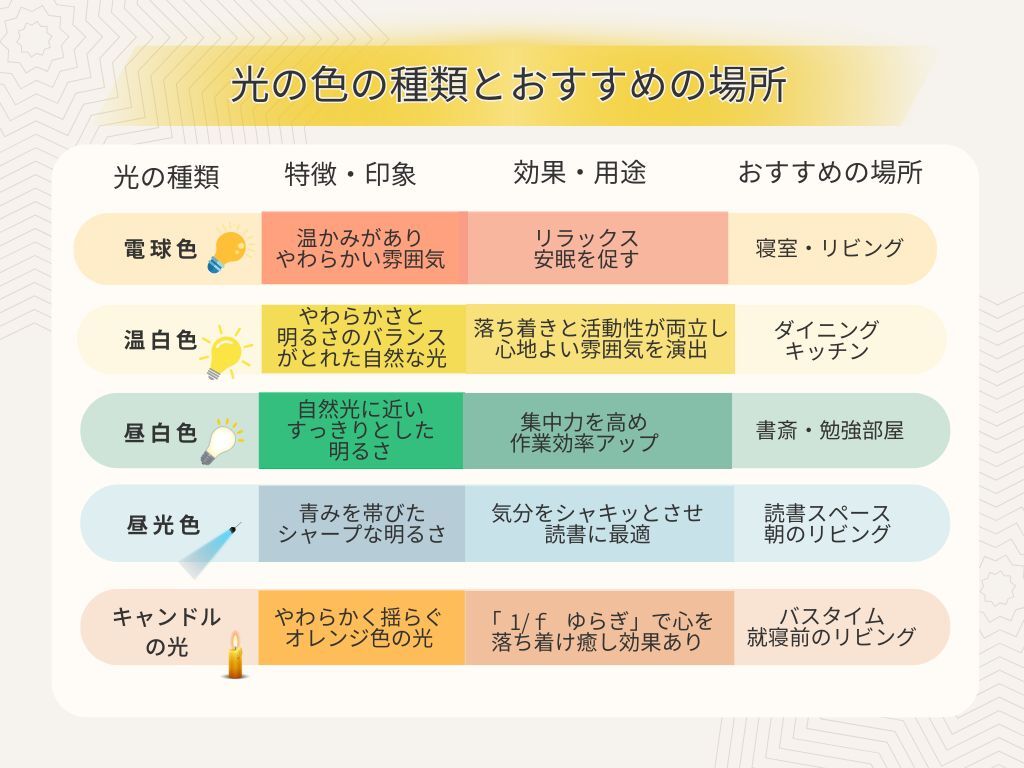

光の色の種類とおすすめの場所

たとえば、温かみのあるオレンジ系の「電球色」は、心を落ち着かせリラックスを促す効果があります。そのため、寝室やリビングなどリラックス空間に最適です。

やわらかさと明るさのバランスがとれた「温白色」は、自然な雰囲気を保ちながらも手元をしっかり照らしてくれます。そのため、ダイニングやキッチンなど家族が集まる場所に向いています。

自然光に近い明るさの「昼白色」は、空間にすっきりとした印象を与え、作業や勉強など集中したい場面に向いています。さらに、青みを帯びた「昼光色」は最も明るく、気分をシャキッとさせる効果があり、朝の時間帯や読書スペースなどに取り入れると、頭が冴えて効率的に動けるでしょう。

また、キャンドルの炎には「1/fゆらぎ」と呼ばれる、自然界に存在する心地よいリズムが含まれており、心拍や呼吸を落ち着かせ、安心感をもたらしてくれるとされています。このような癒しの光を、夜のリラックスタイムに取り入れてみるのもおすすめです。

このように光の色を目的に合わせて選ぶことで、暮らしの快適さや心身のバランスを整えることができます。

癒しの空間を演出!間接照明がもたらすリラックス効果

光を直接当てるのではなく、壁や天井に反射させることでやわらかな明るさをつくり出す間接照明は、直接目に光が入らないため刺激が少なく、空間全体を包み込むような落ち着いた雰囲気を演出できます。

その穏やかな光は、緊張を和らげてリラックスしやすい状態に整えてくれるため、心も身体も自然と休まるのが魅力です。気持ちが落ち着くことでストレスがやわらぎ、安眠にもつながります。

そのため、リビングや寝室でリラックスタイムに取り入れれば、日常の疲れをやさしく癒す心地よい空間づくりに役立ちます。

間接照明には、フロアライト、テーブルライト、スポットライトなど様々な種類があり、置く場所や光の当て方によって多様な空間演出が可能です。お部屋に合わせてコーナーや壁際、観葉植物の足元などに設置することで、手軽に癒しの空間を作り出すことができます。

季節の変わり目を健やかに。免疫ケアをサポートするきのこのチカラ

心身を健康に保つためには、光の工夫に加えて「身体の内側からのケア」を意識することが大切です。

季節の変わり目は、昼と夜の寒暖差や天候の変化によって体調を崩しやすく、免疫力も下がりがちになります。そんな時期は、毎日の食事で免疫力を高めて、季節の変わり目の不調に負けない健康な身体をつくっていきましょう。

中でもおすすめの食材が「きのこ」です。

きのこには、腸の免疫細胞に直接働きかけて免疫力向上をサポートしてくれるβグルカンが豊富に含まれています。また、きのこに豊富な「ビタミンD」も免疫の働きに深く関わっています。ビタミンDは日の光を浴びることによって体内で作られますが、日照時間が短くなる秋は不足しやすくなるといわれています。そのため、日々の食事で積極的にとり入れることが大切です。

さらに、きのこには免疫力を支える栄養素に加えて、腸内環境を整えて全身の調子を守る栄養素も豊富に含まれています。

きのこに豊富な食物繊維は、「健康の要」と呼ばれる腸を整えるのに欠かせない栄養素で、腸内の善玉菌の働きをサポートしてくれます。善玉菌が食物繊維を分解すると「短鎖脂肪酸」という成分がつくられ、これが腸のバリア機能を高めたり、免疫細胞を活性化させたりして、身体を守る力を後押します。また、この短鎖脂肪酸はきのこを定期的に食べることで増えるという研究結果もあるため、きのこを食事にとり入れることが健康な身体をつくることにつながるのです。

日照時間が減り、心や身体の調子が乱れやすい秋。そんな秋の暮らしを元気に過ごすためには、光がもつ心と身体を健やかに保つ力と、食事による身体の内側からのサポートも欠かせません。光と食事の両面から心と身体を整えて、季節の変わり目も元気に乗り越えていきましょう。

後編では、光を暮らしに取り入れるコツや、シーンごとに合わせた光の選び方をご紹介します。

日々の空間を少し工夫することで、秋の時間がより豊かに彩られるはずです。秋をさらに楽しむヒントに、ぜひ後編もご覧ください。