【きのこを旅するvol.5】時代を超えて、国を超えて。さまざまな文学の世界に登場するきのこたち

2023.10.01

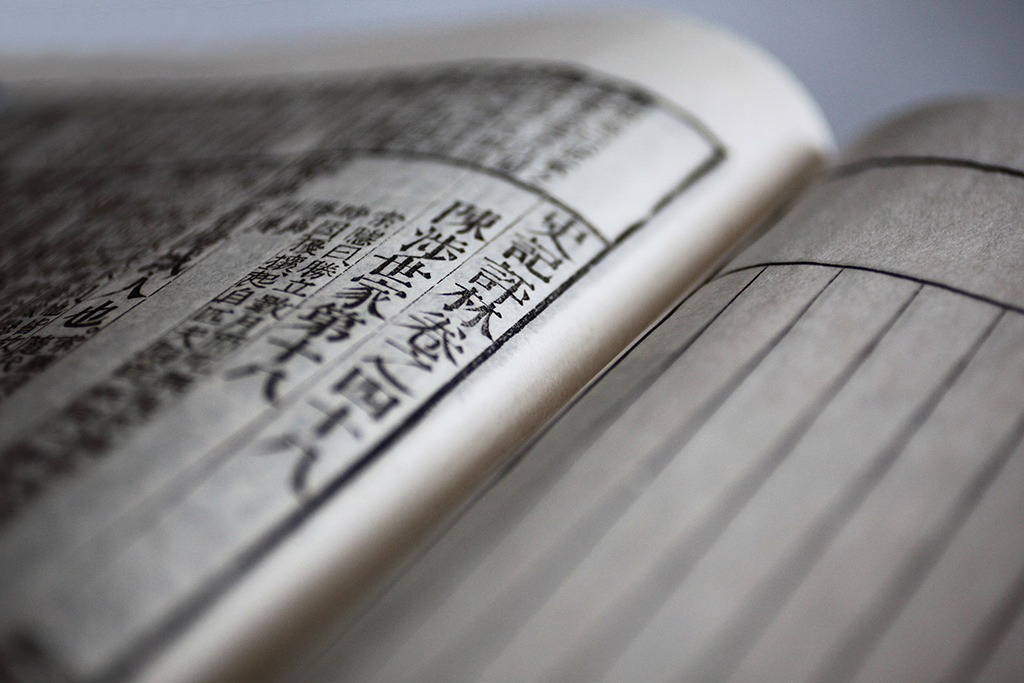

秋の彼岸が過ぎ、夜の時間が長くなってきました。中国の古い漢詩にも詠われているように、秋が深まるこの時期は、夜長に明かりをともして読書を楽しむのも一興ではないでしょうか。

私たち人間は文字を発明したおかげで、詩や文章などを残せるようになりました。そしてきのこもまた、食材や薬として身近な存在であったからこそ、遠い昔から書物の中に登場し、作品を彩ってきました。

今回は、そんな古今東西の文学の世界に登場するきのこに注目してみましょう。さまざまな時代、さまざまな国の書物に登場する「きのこ」を知ることで、当時の人々ときのこの関わりが見えてくるかもしれません。

『不思議の国のアリス』も『ピーターラビット』もきのこと関連あり?

きのこという存在が人々にとって身近であったことを反映してか、多くの作品にきのこが登場しています。国や時代によって、きのこの神秘性が反映された作品から、きのこの味わいが反映された作品まで、様々な作品が見受けられます。

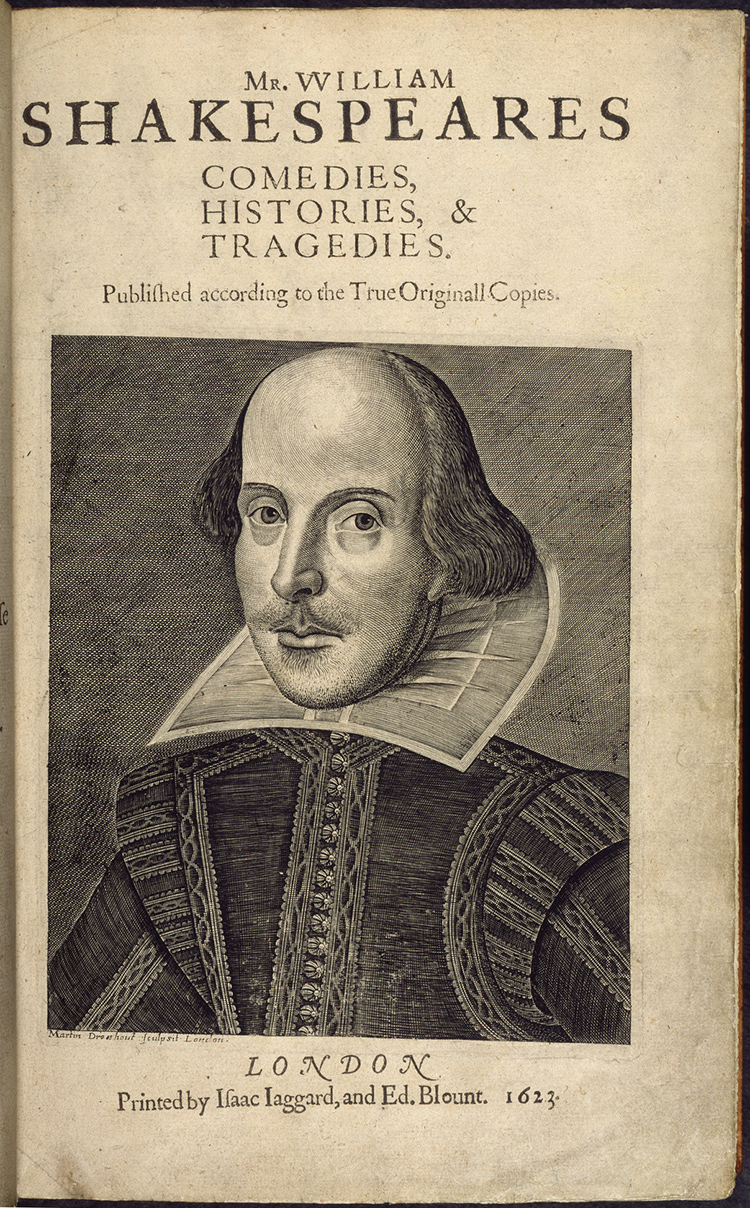

シェイクスピア『テンペスト』

<シェイクスピアの肖像画>

世界でもっとも著名な作者のひとりであるシェイクスピアの遺作『テンペスト』に、きのこが登場します。『テンペスト』は主人公であるプロスペローが大気の精・エアリアルに自分の仇を打たせるというおはなしです。物語の最終盤でプロスペローが、復讐を済ませたエアリアルを解放するシーンで、プロスペローが妖精たちの魔力について語ります。

“月明かりのもと、草原に、雌羊も食わぬ饐(す)えた輪を作る小鬼たち。たわむれに真夜中のきのこ作りに精を出し、ひょうひょうとして荘厳な夕べの鐘を聞く魑魅(すだま)たち。”

ここでいう「小鬼」とは「妖精」のこと。「饐えた輪」とはきのこが作る菌輪(フェアリーリング)のことであり、当時は妖精が作ると信じられていました。シェイクスピアの目から見たきのこは、神秘的な存在だったのかもしれません。

<菌輪(フェアリーリング)>

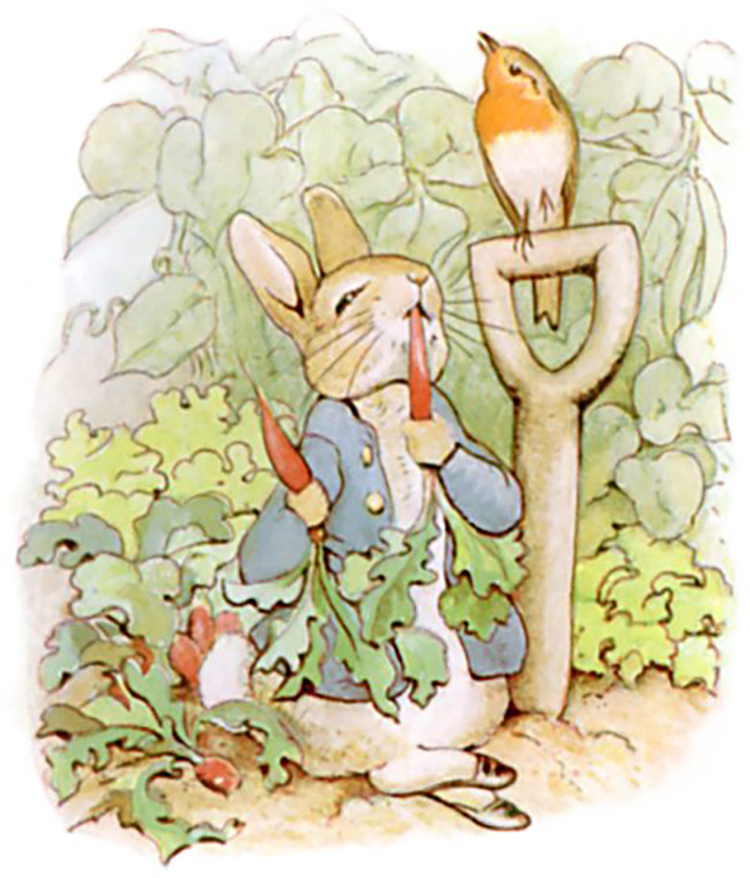

ビアトリクス・ポター『ピーターラビット』

うさぎがラディッシュをかじる挿絵が愛らしい「ピーターラビット」。世界で一番有名なうさぎが登場する絵本を描いたのが、菌類学者から絵本作家へと転身したビアトリクス・ポターです。

「ピーターラビット」の中でも様々なシーンできのこが登場しますが、これは幼少期から菌類学者を経て自然保護活動に従事するに至るまで、ポターが培ってきた自然へのまなざしが、自身の絵本や挿絵に反映しています。

ちなみに、『1905年わらべうたのほん』には、月明かりの晩にきのこが楽しそうにダンスするシーンも描かれています。

ルイス・キャロル『不思議の国のアリス』

また、アリスが白いうさぎを追いかけることで異次元の世界に迷い込むという有名なおはなしが、ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』です。

キャロルは数学研究ののち教師になった学究の徒であり、菌類の専門家からきのこの研究について伺っていたといいます。ルイス・キャロルにとって、きのこは魅力的な存在だったのかもしれません。こうしたきのこの知識が、アリスがきのこを食べると身体の大きさが変化するという不思議な世界に反映していると考えられます。

トーベ・ヤンソン『ムーミン谷の仲間たち』

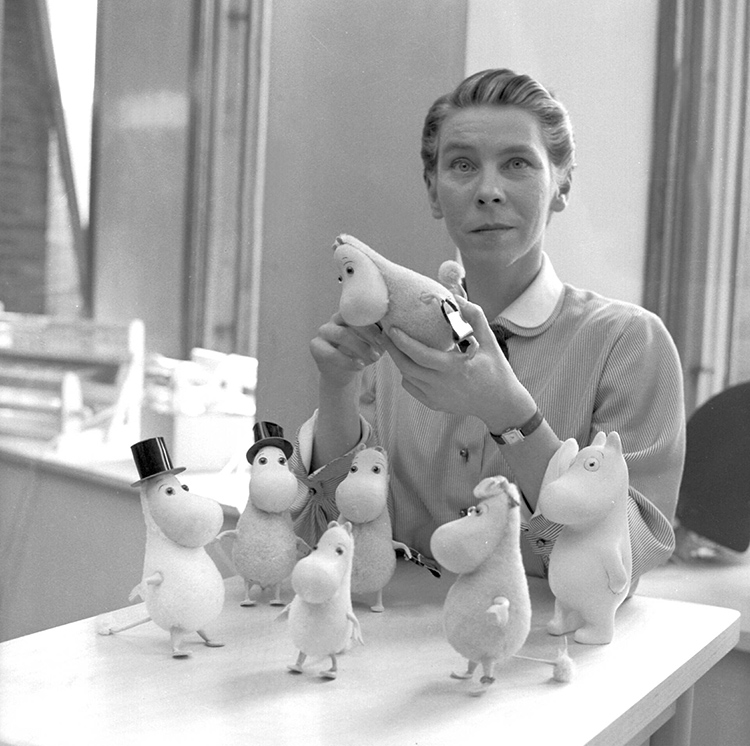

<トーベ・ベンソンとムーミン>

一方、きのこ狩りが盛んな地域であるフィンランド生まれのトーベ・ヤンソンが執筆した『ムーミン』シリーズは、アニメ化されたこともあり、多くの人々に知られたキャラクターです。このムーミンシリーズの中でも様々なシーンできのこが登場しています。

例えば、短編集『ムーミン谷の仲間たち』の中で、ムーミンが妖精「ニンニ」に出会う「目に見えない子」というおはなしでは、ムーミンがきのこ狩りをしていたり、ムーミン家のみんなが採ってきたきのこをベランダできれいにしながらきのこについて話をしたりというシーンが描かれています。

ヤンソンの自伝的小説『彫刻家の娘』にはヤンソンの父がきのこ狩り名人だったエピソードが記述されていることからも、幼少期からきのこが身近にあったことが伺えます。

奈良時代から登場する日本文学における「きのこ」

世界各国の著名な作品に登場してきなきのこですが、日本でも、古くは奈良時代の「万葉集」にきのこの姿をみることができます。奈良時代以降、現代に至るまで、さまざまな文学作品にきのこが登場しています。

まず、万葉集にある有名な歌をご紹介します。「高松のこの峰も狭(せ)に笠立ててみち盛りたる秋の香のよさ」詠み人知らずのこちらの短歌は、まつたけの香りの良さを謡ったものです。

続いて、平安時代末期に成立した「今昔物語集」にもきのこをテーマにした説話が数編取り上げられています。例えば、藤原陳忠という貴族が旅の途中で崖から馬ごと落ちたにもかかわらず、ヒラタケをたくさん採るために崖の下から籠を何度も要求したという人間の欲深さを説く「信濃守藤原陳忠落入御坂語」では、きのこの美味しさが描かれています。また、別当の地位にある高僧に毒きのこであるツキヨタケをヒラタケの代わりに食べさせようとしたものの毒に当たらなかった「金峯山の別当、毒茸を食いて酔わざる話」では、きのこの特性が古来より知られていたとわかります。

時代は進み、江戸時代、短歌から派生し庶民の文化となった俳句(俳諧)の世界にもきのこが登場します。江戸時代を代表する俳諧師である松尾芭蕉や小林一茶も、きのこについての句を詠んでいます。

<松尾芭蕉>

「茸狩や あぶなきことに 夕時雨」(松尾芭蕉)

きのこ狩りの際に時雨に出会い、山奥だったら危険な目に遭っていただろうという心象を表現した句です。それだけきのこ狩りが暮らしに根付いている様子も伺えます。

「御子達よ 赤い木(の)子に 化かされな」(小林一茶)

赤いきのことは、ベニテングダケのような毒きのこを指しており、子供たちに毒きのこへの注意を喚起した句です。きのこが身近であることや、きのこに興味を示す子どもの姿も想像できるようです。

明治時代に入ると、俳句や短歌の世界で革新運動が起こります。正岡子規は西洋画の技法を取り入れて、写実主義的の俳句・短歌の世界を作り上げました。

「奥山に 淋しく立てる くれなゐの 木の子は人の 命とるとふ」(正岡子規)

この短歌もテーマは毒きのこですが、淋しくぽつんと立っている毒きのこと、それにもかかわらず人の命を奪ってしまう可能性があることとを謳っています。

その後、20世紀に入ると、俳句や短歌のような形式を重んじた詩が見直され、文学表現の可能性を追究した現代詩が登場します。代表的な現代詩の詩人のひとりである谷川俊太郎もきのこに魅了されたひとりです。『きのこ 森の妖精』にはきのこの写真とともに、詩が添えられています。また、『ことばあそびうた』の「このこのこのこ どこのここのこ このこのこののこ たけのこきれぬ」から始まる平仮名の詩が示すテンポの良さは、きのこの可愛さとマッチしていると言えるかもしれません。

<ヒメヒガサヒトヨタケ:谷川俊太郎は『きのこ 森の妖精』に収録されているヒメヒガサヒトヨタケの写真に『ことばあそびうた』にあるきのこの詩を添えている>

なお、谷川俊太郎は、『シオドアとものいうきのこ』という絵本の翻訳も出版しています。こちらの物語では、臆病なねずみが青色の笠をもつ不思議なきのこと出会うところからストーリーが始まっており、ストーリーのカギとなる「青いきのこ」は、きのこの見た目の美しさや、きのこの持つ不可解で神秘的な側面も印象的に描かれています。

世界には50を超える「きのこ」関連の格言が存在する

世界にはきのこを比喩表現として用いた格言が数多くあり、きのこが人々の暮らしの一部であったことや、貴重な存在と考えられていたことなどが伺えます。以下では、きのこの格言の一部を紹介します。

「真に優れた本とは、菌類や地衣類のように、荒々しく原始的で、神秘的で、驚異的で、芳醇で豊饒なものである」 ヘンリー・デービッド・ソロー(自然学者)

「自然だけが骨董品であり、最古の芸術はきのこである」トーマス・カーライル(歴史家)

「きのこにまつわる唯一の欠点は、摂取量が少なすぎることだ」テレンス・マッケナ(植物学者)

また、日本人小説家のひとり、村上春樹は海外向けにも小説が翻訳されており、彼の代表作のひとつである『海辺のカフカ』の一節も格言として海外で紹介されています。

“Money isn’t like mushrooms in a forest—it doesn’t just pop up on its own, you know.”

(「財布に入れたお金が、森のきのこみたいに自然に増えていくわけはないんだからさ」)

また、以前のコラムで紹介したように、東欧諸国ではきのこ狩りの風習が現代も根強く続いています。こうした生活環境を反映してか、東欧諸国ではきのこやきのこ狩りに関する有名な格言があります。

「きのこと名乗ったからにはかごに入れ」(やると決めたら最後までやり切れ、の意)

「きのこ入りピローグを食べてもぺらぺらおしゃべりするな」(ピローグとはロシアでお祝い事に出されるパイで、ご馳走されたからといって余計なことをしゃべるな、の意)

<ロシア料理のピローグの断面>

まとめ

「きのこ」を軸に文学作品を見ていくと、美味しさや薬効、幻覚作用や存在そのものについてなど、様々なきのこのイメージを反映させた文学作品が古今東西存在し、文学の歴史の一部を形作ってきたことがわかります。

今回紹介した文学作品を読むことで、きのこがそれぞれの国でどのように人々の生活の中に寄り添ってきたのかを垣間見ることができるかもしれません。秋の夜長、今回紹介した書物もぜひ、手に取ってみてはいかがでしょうか。

参考文献

- Mushrooms in Literature(Organo)

- はじめての万葉集(奈良県)

- 今昔物語のきのこ(千葉の県立博物館)

- 50 Mushroom Quotes About the Sometimes Edible Fungus(Everyday Power)

- Good Mushroom Quotes and Captions(Greeting Card Poet)

- ロシアのことわざ(東京大学固体地球科学講座)

- Toadstools(RHS)

- 短歌と俳句(岩手県立図書館)

- きのこ歳時記7

- 『きのこ文学大全』

- 「俳句の歴史を知ろう」(『きごさい』Vol.12)

- 「きのこ文学の方へ(第2回)アリスと魔法のきのこ」(『文學界』Vol.64, No.2)

- 『近代俳句の諸相: 正岡子規、高浜虚子、山口誓子など』

- 『海辺のカフカ』(上)

- 『きのこ森の妖精』

- 『シェイクスピア全集』(8)

- 『ピーターラビットの野帳』

- 『ムーミン谷の仲間たち』