きのこ化石の発見や大陸移動説の手がかりにも?きのこの歴史と進化の秘密

2021.04.01

きのこはスーパーの野菜コーナーの近くにあるから野菜?と思われているかもしれませんが、実は野菜ではなく、さらに動物でも植物でもない菌類です。その菌類はなんと12億年前という遠い昔から地球で活動していました。

さらに生物の進化の歴史を遡ると、きのこなどの菌類は植物よりも動物(ヒト)に近い生き物だったともいわれています。

12億年前の地球には、人類ときのこの共通の祖先が生きていた!ということになります。

動物に近いのに見た目は植物のよう…そのユニークな生態や遺伝・生理などは未知な部分が多く残されているきのこ。

皆さんの食卓に並ぶきのこは、12億年前から、この地球上でダイナミックに自由に進化を遂げてきたふしぎな生物です。

そんなきのこにまつわるふしぎな世界や秘めたパワーに思いを馳せてみましょう!

今回は、きのこの誕生や人類とのふしぎな関係をご紹介します。

きのこの誕生は遥か昔!

きのこの歴史を遡ろうと思っても、実は、きのこの正体である「菌糸」はとても柔らかいため、化石として残っていることがとても稀です。そのため、遺伝子分析や、きのこが樹木に生える特徴から、樹木の進化を遡ることできのこがいつから存在したのかを考えるのが一般的。

私たちが普段目にしている「きのこ」がいったいいつ頃から地球に存在していたかを正確に遡ることはまだまだ難しいとされています。

しかし、「人と菌の物語」でも語られているように、約2億5千万年前に起こった地球史上最大といわれる生物の大量絶滅を救ったのは、植物の固い細胞壁「リグニン」を分解できる菌類の誕生によるものとされており、この時も、すでにきのこは存在していたと考えられます。

ここでクエスチョン!

私たちが普段見ているようなきのこが既に存在していたと考えられているのはいつごろでしょうか?

正解

不正解

答え

C1.5~2億年前

約1.5~2億年前!この時代はジュラ紀と呼ばれており、ジュラ紀は恐竜が生きていたといわれる時代です。

樹木ときのこで、それぞれ推定されている出現年代は実はほぼ一致しています。

マツなどの針葉樹が出現したのはジュラ紀(約1.5~2億年前)、またブナなどの広葉樹は遅くとも白亜紀の初期(約1.4億年前)に出現したといわれています。*1

そして、きのこ類の多くが属している帽菌類(ヒダナシタケ目とハラタケ目のきのこ類)はジュラ紀に地球上に出現し、約1億3千万年前に多様化したと考えられています。*2

きのこは樹木とともに進化

ここでクエスチョン!

現在、世界にはどのくらいの種類のきのこがあるといわれているでしょうか?

正解

不正解

答え

B6万種類

その6万種にもなったきのこの多様化や進化はまだまだふしぎがいっぱい!

ほとんどのきのこ類は樹木に依存して生活していたので、樹木とともに分布を拡大しながら進化していったと考えることができます。

また、きのこの遺伝子情報によって、きのこの進化を推定することも可能です。

一般的なきのこが属する帽菌類の中では、ヒダナシタケ目(サルノコシカケの仲間)が最初に出現し、その後ハラタケ目のきのこが出現したと考えられています。*3

ですが、後から誕生したと考えられる「ハラタケ目」のきのこの中には、ハラタケ目の遺伝的特徴を持ちながらも、「ヒダナシタケ目」の遺伝的特徴をもつきのこもおり、これらのことから、ヒダナシタケ目とハラタケ目が単に分岐したのではなく、ヒダナシタケ目が進化していく過程で、ハラタケ目がそれぞれ出現した可能性があります。*4

驚き!!きのこの化石があるんです

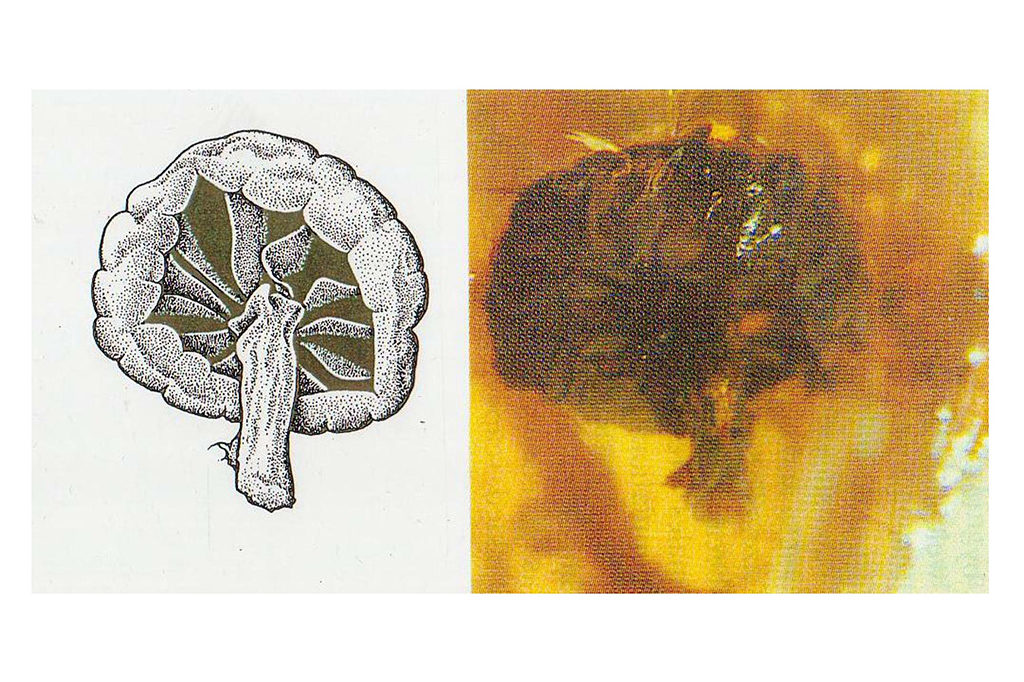

※右は琥珀の中で発見されたきのこの化石、左はそのスケッチ。現存するホウライタケ属のきのこと似ていることがわかる(Nature誌)

前にも述べたとおり、きのこの菌糸は腐りやすく、化石として残っているのはとても稀です。

しかし、きのこ類が存在した年代を裏付けるきのこの化石は、いくつか発見されています。例えば、ジュラ紀の地層からナンヨウスギ属などの樹木の化石とともにヒダナシタケ目のきのこの化石が発見されています。

ここでクエスチョン!

皆さんの食卓によく並ぶきのこのうち、最初に出現したと考えられるヒダナシタケ目のきのこの仲間は次のうちどれでしょう?

正解

不正解

答え

Bマイタケ

ヒダナシタケ目に属しています。

ちなみに①のマツタケと④のエリンギはハラタケ目、③のシイタケはマツタケ目です。

ちなみに、①のハラタケ目のきのこの化石は、白亜紀前期(1.13~1.20憶年前)*5 や白亜紀中期(9~9.4千万年前)*6 の地層などから発見されており、これらの化石の痕跡からも、きのこは約1億年前には多様に、もしかすると現在とほぼ同じように存在していた可能性が高いといえます。

きのこの分布が大陸移動説の手掛かりに?!

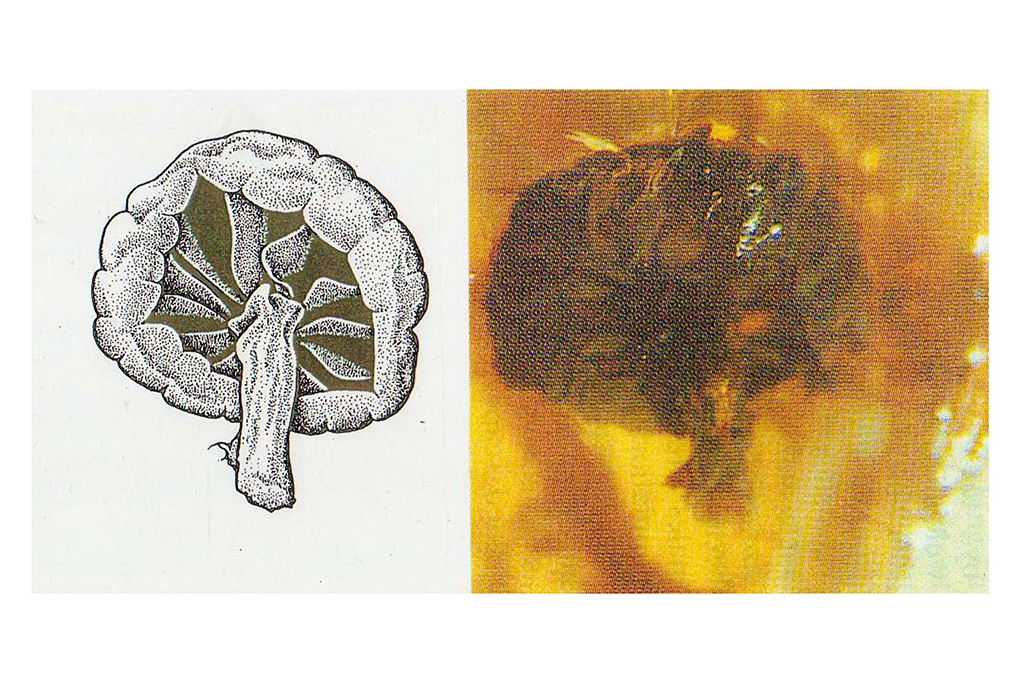

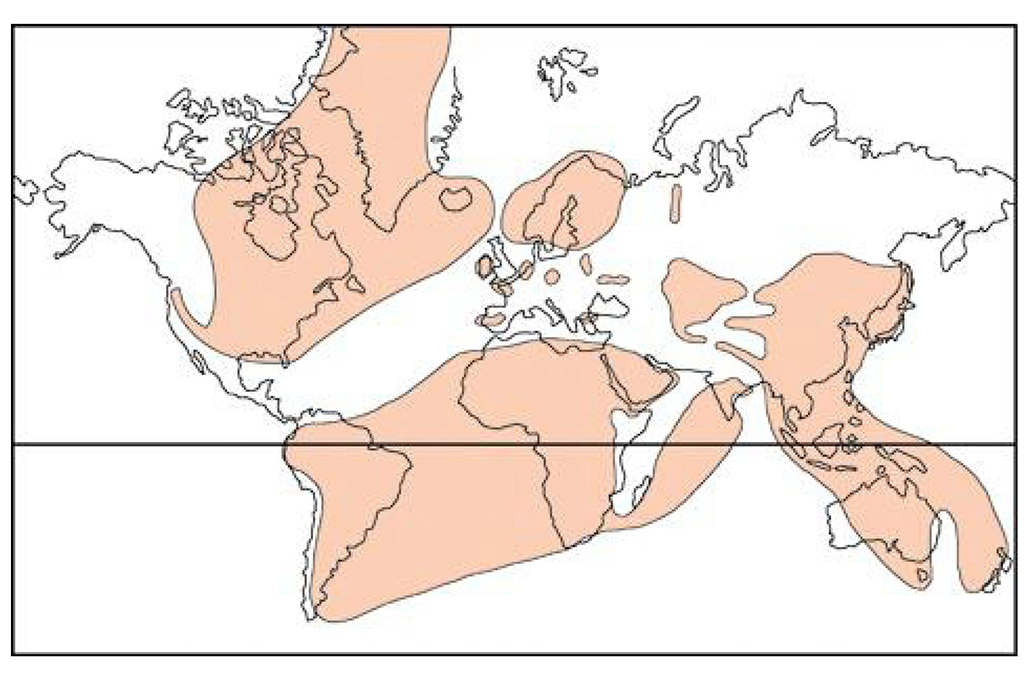

※現在の大陸の様子(白塗り部分)と、ジュラ紀(約1億9500万年前~1億3500万年前)の大陸の様子(橙塗り部分)/ノイマイヤーによる推定。右端の大陸(日本~ニュージーランドにわたる環太平洋西側諸国)が、現在のシイタケ分布とほぼ一致している。

きのこは種によって地理的分布が異なっています。例えば、野生のシイタケは日本~ニュージーランドにわたる環太平洋西側諸国に分布していますが、このことは日本とニュージーランドがかつて同じ大陸あったことを連想させます。

また、ヒラタケのように世界に広く分布する種もあれば、エリンギのように中央アジア~ヨーロッパの限られた地域に分布する種もあります。

このような地理的分布の違いは、それぞれの種が地球上に出現した時期と深く関わっている可能性があります。推測の域を超えませんが、世界的に広く分布する種は大陸分裂の初期、逆に限られた地域に分布する種は大陸の分裂が進んだ時期に出現したのではないでしょうか。

大陸移動説によると、地球上にかつて存在していた超大陸パンゲアは、約2億年前に分裂を開始したと考えられています。特殊な岩石の分布状況や海を越えて渡ることができない動物の分布状況などは、かつて大陸が一つだったことを物語っており、野生きのこの分布も、パンゲア大陸の分裂過程を推測する手掛かりの一つになるのかも知れません。

わたしたちは祖先と同じきのこを見ている!

帽菌類が多様化したのは今から約1億年前。つまり、人類の祖先が誕生した時代には、すでに現在と同じようなきのこを見ていた可能性があります。

きのこ類には、マツタケやホンシメジなどに代表される美味しい食用きのこや、冬虫夏草(サナギタケなど)や霊芝(マンネンタケ)などのように健康長寿と結びつけられているような薬用きのこなど、我々にとって有益なものが数多くあります。

しかし逆に、ドクツルタケやタマゴテングタケなど有害な猛毒きのこも存在しています。人類は、長い年月をかけて経験的に美味しい食用きのこや薬用きのこ、さらには毒きのこを見分けてきたに違いありません。それら先人の経験や知恵は、和漢薬などとして現代に受け継がれているといえるでしょう。

次回は、きのこの生体について改めてみていきましょう!

文献

- 西田治文(1997)遺伝 51 (11): 22-27

- 杉山純多・西田洋巳(1998)プランタ 56: 9-18

- Hibbett DS and Donoghue MJ(1995)Can J Bot 73: S853-861

- Singer R and Archanelsky S(1958)Am J Bot 45: 194-198

- Heads et al.(2017)PLOS ONE 13 eo178327

- Hibbett et al.(1995)Nature 377: 487

profile

信州大学 農学部 農学生命科学科 応用きのこ学研究室

人類にとって有益なきのこを、遺伝資源を栽培食用として効率的に利用するために、きのこ遺伝資源の系統解析やバイオテクノロジーを利用したきのこの育種技術の研究・開発などを行う。