季節の変わり目も健やかに。身体にこもった熱を逃がして快眠へと導く「リラックス」のツボをピックアップ!

2025.09.22

9月も後半に入り、朝晩は少しずつ気温が下がり過ごしやすくなりましたね。一方、夏の寝苦しさから解放されたにも関わらず、寝付きが悪かったり途中で起きてしまったりするなど、睡眠の悩みを感じている方も多いのではないでしょうか。

実はこの時期に睡眠の質が低下しやすいのは、まだまだ残る日中の暑さにより身体にたまった「こもり熱」が原因かもしれません。

このこもり熱が神経を刺激し、高ぶらせてしまうことで、寝つきの悪さや眠りの浅さを招いてしまうのです。

そこで今回は、身体の熱を逃がし、リラックスを促して深い眠りへと誘うツボをご紹介します。また、睡眠ケアをサポートする食事のポイントも合わせてご紹介していますので、睡眠の質を高め、秋に向けて身体を整えていきましょう。

INDEX

秋なのに眠れないのはなぜ?残暑が引き起こす“神経の高ぶり”を整えよう

暦の上では秋を迎え、私たちの身体も少しずつ秋仕様へと移り変わろうとしています。

しかし、朝晩の気温は下がる一方で、日中はまだまだ暑さが続いているため、身体は気温の変化にうまく対応しきれず、夏の疲れも重なることで、身体の調整機能が鈍りやすくなります。

その結果、日中に受けた熱気がうまく発散されずに身体にこもり、「ほてり」として現れます。ほてりは自律神経の乱れを引き起こし、交感神経を優位にさせて神経を高ぶらせる原因になります。

そのため、たとえ冷房で室温を下げていても、身体の内側では熱がこもったままの状態が続き、なかなか寝つけなかったり、夜中に何度も目が覚めてしまったりするのです。

このような季節の変わり目特有の不眠を解消するためには、まずは身体にこもった余分な熱をクールダウンさせてあげることが大切です。

身体の余分な熱を取り、深く眠るためのツボ4選

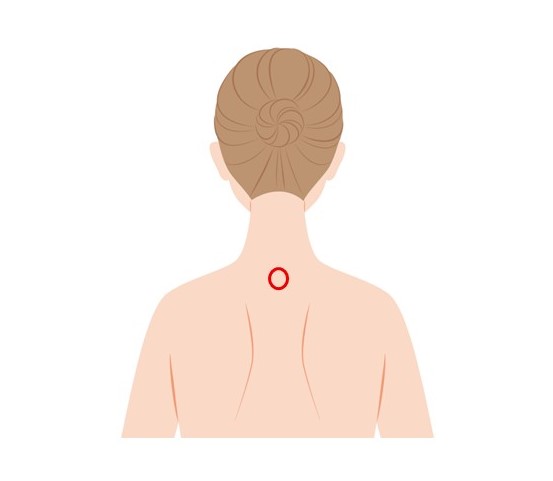

9月のツボ1. 身柱(しんちゅう)

<ツボの位置>

うつむいたときに首のつけ根の最も出っ張った骨から、下へ数えて3つ目の骨のすぐ下にあります。

<身柱とは>

身体の中心を走り、全身の機能を調整する「督脈(とくみゃく)」という経脈上のツボです。精神的なストレスを和らげる効果が期待でき、残暑によるイライラや焦りといった感情の高ぶりを鎮める働きがあります。

刺激が強すぎると逆効果になることもあるため、指の腹で優しくさすったり、軽くトントンと叩いたりする程度の心地よい刺激を心がけましょう。

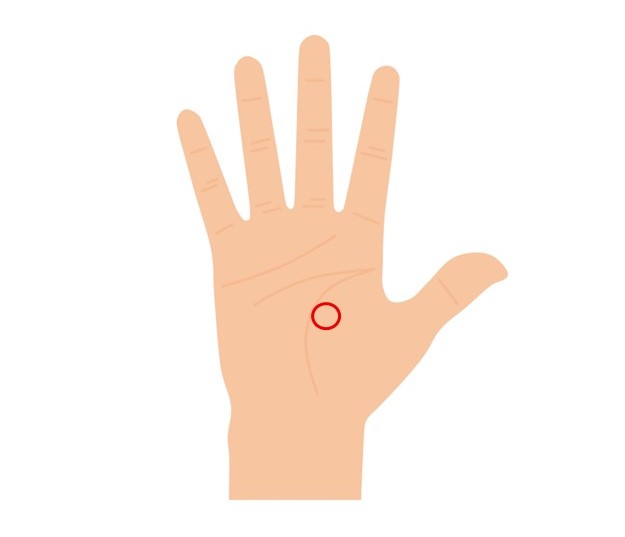

9月のツボ2. 労宮(ろうきゅう)

<ツボの位置>

拳を握って、中指が手のひらに当たるところにあります。

<労宮とは>

東洋医学で精神活動を司る「心(しん)」と深く繋がる「心包経(しんぽうけい)」上のツボです。高ぶった神経を鎮め、心の緊張を和らげる働きがあるため、ストレスを感じた時や考えごとで眠れない夜に効果的です。

眠る前に、親指でほどよい刺激を感じる程度の強さで、ゆっくりと6秒かけて押し、離す、という動きを5回ほど繰り返してみましょう。

9月のツボ3. 失眠(しつみん)

<ツボの位置>

足の裏側、かかとの中央部分にある少しへこんだ部分にあります。

<失眠とは>

その名の通り「失った眠りを取り戻す」と言われる、不眠に効果があるとされる特効穴です。

「奇穴(きけつ)」という、特定の経脈には属さない高い効果があるといわれているツボです。高ぶった神経を鎮めて眠りを誘うとともに、足先の血行を促して身体をリラックス状態に導く働きがあるため自然な入眠をサポートします。

少し強めに、げんこつなどで軽く叩くように刺激するのもおすすめです。

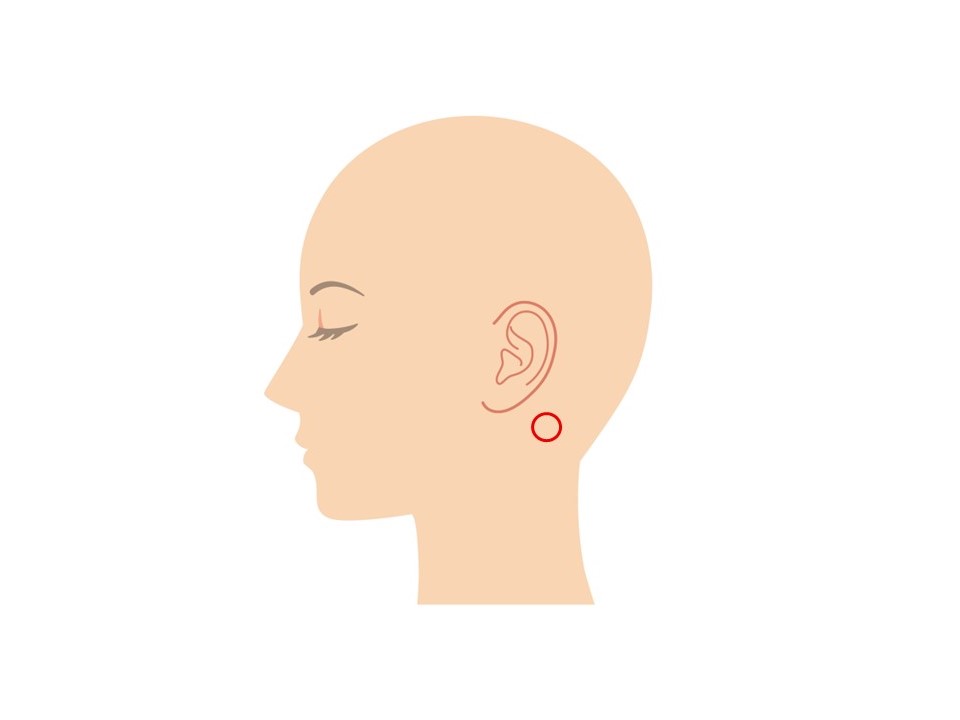

9月のツボ4. 安眠(あんみん)

<ツボの位置>

耳の後ろ側にある骨の先端から指1本分ほど下にあるくぼみにあります。

<安眠とは>

安眠も奇穴の一つで、その名前の通り、安らかな眠りへと誘うツボとして有名です。

デスクワークなどで緊張しやすい首や肩周りの筋肉を緩める効果もあるため、心地よい刺激でほぐしてあげましょう。親指の腹をツボにあて、頭の中心に向かってゆっくりと圧をかけると、じんわりとした刺激が感じられます。

今回ご紹介した4つのツボの他にも、7月にご紹介した「通里」も睡眠の質を上げるのに効果的です。ぜひ、お試しください。

【7月の記事はこちら】

ツボ押しと合わせて取り入れたい。深い眠りのための「食」の養生法

深い眠りのためには、ツボ押しによる外側からのケアと合わせて、食事による内側からのケアも大切です。

特におすすめしたい食材が、良眠をサポートする栄養素を豊富に含む「きのこ」です。きのこには、自律神経の高ぶりを鎮めてリラックスを促す「GABA」が豊富に含まれています。さらに、きのこにはストレスホルモンを抑える働きがある「オルニチン」も豊富に含まれているため、寝付きや目覚めを良くするのに役立ちます。

また、『睡眠ホルモン』とも呼ばれるセロトニンも睡眠ケアには欠かせません。セロトニンは必須アミノ酸のトリプトファンから作られますが、トリプトファンからセロトニンへの合成は「腸」で行われるため、腸を整えることも睡眠の質を高めることにつながるのです。

きのこには、腸を整えるのに欠かせない「食物繊維」も豊富に含まれているため、睡眠の質が低下しやすいこの時期におすすめの食材です。

加えて、身体の余分な熱を優しく冷ます働きのある、秋ナスや大根、白菜もおすすめです。これら旬の食材と一緒にきのこをとり、心と身体を睡眠モードに切り替えていきましょう。

毎日の食事に少し気を配るだけでも、睡眠の質は変わってきます。ツボ押しと食の養生を組み合わせて、心地よい眠りの習慣をつくっていきましょう。

参考文献

症状改善!ツボ大全.布施雅夫監修.成美堂出版.2024

m’s鍼灸院|ツボ紹介