実はよく知らない人が多数?女性の一生を左右する「女性ホルモン」の役割と身体の変化

2025.04.21

本コーナーではこれから今年1年にわたり「女性の健康と一生」をテーマに、女性特有の身体の変化やその対策について、食事のポイントと共に毎月様々な話題をお届けしていきます。

初回となる今回は、女性特有の変化を作り出す「女性ホルモン」をテーマにお届けします。

10代から悩みの種となる月経や、大きなライフステージの変化をもたらす妊娠・出産、そしてさまざまな症状が挙げられる更年期…。それらすべてに関わる女性ホルモンは、女性の一生を左右すると言っても過言ではありません。

そこで今回は、産婦人科医で浜松医科大学名誉教授の金山先生に、女性ホルモンが女性の身体に与える影響やその対策、女性ホルモンによる不調を助けるフェムテックについてなど、幅広くお聞きしました。

INDEX

アクセルの「エストロゲン」とブレーキの「プロゲステロン」

まずは、女性ホルモンの大きな働きを教えてください。

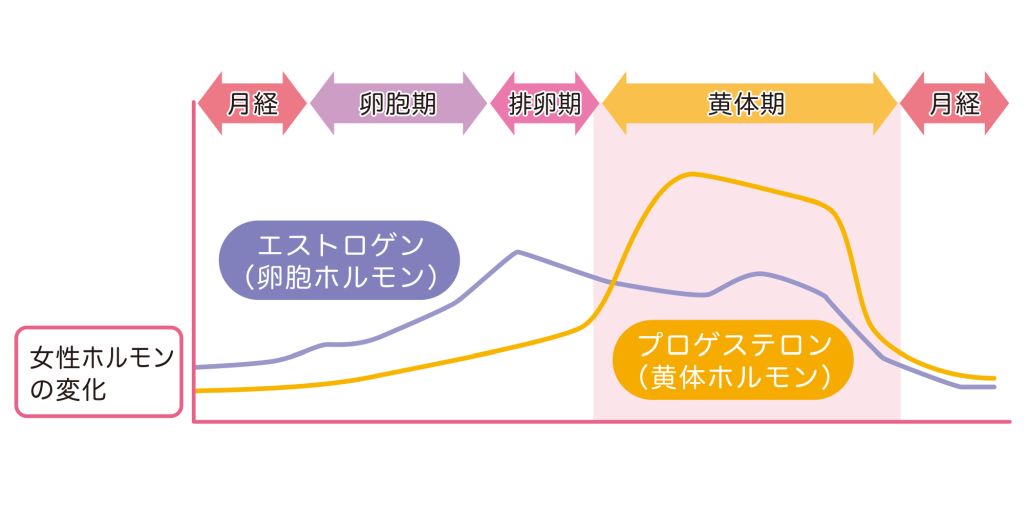

女性ホルモンには、卵胞ホルモン(以下エストロゲン)と黄体ホルモン(以下プロゲステロン)の大きく2種類があります。エストロゲンがアクセル、プロゲステロンがブレーキの働きをしています。

月経の周期で言うと、エストロゲンが増えるのは排卵直前です。そして、排卵後から生理まではプロゲステロンが分泌されます。いわゆる月経前症候群(PMS)は、プロゲステロンのブレーキ作用が強く作用した影響によるもので、便秘がちになったり気分の変動が起こりやすくなったりするのです。なぜ排卵するとブレーキがかかった状態になるのかというと、子宮の動きが抑えられると、受精卵が子宮内膜に着床しやすくなるためです。

もちろん、そもそも排卵が起こらないと妊娠の第一条件が満たされません。排卵のためには、アクセルの役割を担うエストロゲンが十分に分泌される必要があります。ですから、排卵の直前にはエストロゲンが増えて、排卵するとプロゲステロンが分泌されるのが、1ヶ月の月経周期なのです。

妊娠すると、女性ホルモンはどのように変化するのでしょうか?

妊娠すると、胎盤からエストロゲンとプロゲステロンの両方が大量に分泌されるようになります。非妊娠時と比べて、なんと50〜100倍の量です。それらの女性ホルモンによって、子宮環境が整えられ、赤ちゃんが育ちやすい環境が作られます。

妊娠10ヶ月頃になると、ブレーキの役割を果たしていたプロゲステロンの細胞内の産生が減少します。それにより、徐々にエストロゲンのアクセルの働きが優位になり、分娩の準備が始まるわけです。予定日が近づくとエストロゲンがさらに増えてプロゲステロンが減ることで、陣痛が始まります。

このように、排卵や分娩の際にはエストロゲンが増えて、プロゲステロンが減少する仕組みになっています。つまり、排卵や分娩といった女性にとって重要なことは、プロゲステロンが減ったときに起こるのだと言えます。そして、プロゲステロンが減少すると、卵巣や子宮で炎症反応が起こります。この炎症によって、排卵が促されたり赤ちゃんを押し出す陣痛が発生したりするのです。

女性ホルモンの減少が身体に与える影響

妊娠時には女性ホルモンが急激に増えるとお伺いしました。逆に女性ホルモンが急激に減る時期と、その影響もお伺いできますか?

更年期は、エストロゲンとプロゲステロンの両方が急激に減少します。特にエストロゲンが減少すると、自律神経の乱れによる精神的な不調や肌荒れ、抜け毛などに悩む方も多いですね。さらに、高血圧や認知症のリスクが高まったり、骨密度にも影響が出たりするとも言われています。

つまり、女性ホルモンは妊娠や分娩に必要不可欠であると同時に、全身の健康を維持する役割も果たしていると言えます。そのため、更年期には女性ホルモンが急激に減少しないよう工夫することが、その後の10年、20年、30年の健康維持に繋がるのです。

また、更年期だけでなく、産褥期にも女性ホルモンの分泌量が大幅に減少します。その影響で、更年期と同じような症状が出るため、産褥期は「急性更年期状態」ともいえます。ただ、更年期とは違い、産後のホルモンバランスの乱れは半年から一年で回復しますので安心してください。

女性ホルモンは、高血圧の予防や骨密度の維持などにも関わっているのですね。更年期に女性ホルモン減少の影響を少しでも抑えるために、どのような工夫ができるのでしょうか?

自律神経の乱れや高血圧のリスクを少しでも下げるために、末梢循環を良くする生活習慣を心がけましょう。例えば、適度な運動をする、お風呂に長めに入る、サウナで汗をかくなどは、末梢循環を促すため、意識して取り入れていくことが大切です。冬場は、なるべく足を冷やさないよう、レッグウォーマーを使うのもよいと思います。

食事の面では、一日三食バランスのよい食事を取ることが一番大切です。そして、血行を良くする効果を持つ「ナイアシン(ビタミンB3)」や、糖質を代謝することで熱の産生を助ける「ビタミンB1」が豊富なきのこ類の摂取もおすすめしたいですね。さらに、きのこに含まれるビタミンDは、カルシウムの腸での吸収を促します。エストロゲンの減少により骨粗しょう症のリスクが高まる更年期には、特に積極的に取りたい栄養素です。

また、きのこにはうま味成分も豊富なため、料理の減塩にも役立ち、高血圧やむくみのケアにも役立ちます。料理に美味しさをプラスする意味でも、ぜひ料理に取り入れてみてください。

その他には、女性ホルモンに似た作用を持つ大豆イソフラボンや、女性ホルモンの原料となるコレステロールを適度に摂取することも、更年期の症状を和らげる助けになるでしょう。もちろん、適切に女性ホルモンを補充する治療を受けることも有効な対策の一つですので、自分に合うフェムテックサービスを探してみるのもおすすめです。

女性ホルモンが関連する病気とは?

女性ホルモンが女性の健康を維持しているとお聞きしましたが、逆に女性ホルモンがもたらす病気もあるのでしょうか?

子宮筋腫や子宮内膜症は、エストロゲンを投与すると悪化する病気です。女性ホルモンはエストロゲンとプロゲステロンのバランスが大切です。エストロゲンの作用が強すぎると、子宮内膜症や子宮筋腫が大きくなりやすくなるのです。そのため、それらの治療には「ブレーキのホルモン」であるプロゲステロンが使われることがあります。ただ、閉経するとエストロゲンの分泌は減りますから、子宮筋腫や子宮内膜症は縮小する場合が多いですね。子宮内膜症も、閉経すると月経がなくなるため、症状はおさまりますよ。

その他に、女性ホルモンが関係する病気にはどのようなものがありますか?

50代・60代の女性に発症が多い子宮体がんは、少なからずエストロゲンの影響を受けています。そのため、治療にプロゲステロンを使うこともあります。ただ、進行度によっては手術や抗がん剤が必要です。病気とは異なりますが、切迫流産や切迫早産でも、子宮の収縮を抑えるためにプロゲステロンを使います。プロゲステロンの「ブレーキ」の作用には、流産や早産を防ぐ効果があるためです。

「フェムテック」が女性の快適な生活をサポート

では最後に、更年期対策の一環としてお話に出た「フェムテック」について、詳しく教えてください。

フェムテックとは「Female(女性)」と「Technology(技術)」を掛け合わせた造語で、女性が社会で活躍しやすいようサポートするためのテクノロジーを指します。フェムテックには、大きく3つの柱があります。

1つ目は、「月経」に関するフェムテックです。例えば、月経周期の管理、過多月経(月経時の出血が多すぎる症状)、月経痛などのサポートとして、吸水ショーツや生理痛を和らげるデバイス、PMS(月経前症候群)対策のアプリやサプリメントなどが挙げられます。

2つ目は、「妊娠・出産」に関するフェムテックとして、妊娠中の健康管理を助けるアプリや、胎児の心拍を測定できる携帯型デバイスなどがあります。妊活をサポートするサービスには、排卵日を予測するアプリだけでなく、排卵日を判断できるおりものシートも出ていますよ。

3つ目は、先ほどもお話した、「更年期」に関するフェムテックです。「あなたは更年期の症状が出ているので、早めに産婦人科を受診した方がいいですよ」とアドバイスをしてくれるようなアプリも出ていますし、パッチ型のデバイスで女性ホルモンの値を測定できる技術も開発されているようです。

ここまでお伝えしてきた通り、女性ホルモンは女性の一生とは切っても切り離せません。よい影響もそうでない影響もありますが、女性ホルモンがあるからこそ、女性が女性らしく、そして元気に日々を歩むことができます。そのためにも日々の体調管理や、きのこをはじめとしたバランスのよい食生活が最も大切です。女性ホルモンの働きやご自身の身体をしっかりと理解をした上で、フェムテックなどのテクノロジーも活用しながら上手く付き合っていきましょう。

profile

浜松医科大学 名誉教授/静岡医療科学専門大学校 学校長

日本産科婦人科学会 名誉会員/日本周産期・新生児医学会 監事・名誉会員/日本生殖医学会 功労会員/日本分娩研究会 理事長/日本胎盤学会名誉会員/日本妊娠高血圧学会名誉会員