“ツボ押し”って何?その効果と、春の元気のカギ「肝」を整えるツボをピックアップ

2025.04.21

新年度が始まり、新しい環境での生活がスタートした方も多いのではないでしょうか。年度が切り替わり、今年度も元気に過ごそう、と気持ちを新たにした方も多いかもしれません。

このコラムでは1年を通して、季節ごとに感じやすい身体の不調や、それを解消する「ツボ押し」のコツ、そして、不調を改善する食事のポイントを毎月お届けしていきます。

初回となる今回は、環境変化が多く、心身の不調を感じやすい春におすすめのツボ押しをご紹介します。ツボ押しやバランスの整った食事で心身をリフレッシュし、春を満喫できる身体をつくっていきましょう。

INDEX

- 春は「肝」の気が高ぶりやすい季節

- “ツボ”って何?ツボ押しが健康につながる理由とは

- 肝にいいツボとは?春の不調は太衝(たいしょう)と風池(ふうち)で改善しよう

- 「肝」のケアにはオルニチンを豊富に含むきのこを!

春は「肝」の気が高ぶりやすい季節

中医学では、春は「肝(かん)」の気が高まりやすく、ストレスが溜まりやすい季節と考えられています。

「肝」とは、身体の機能や働きを5つに分類した「五臓」の一つで、肝の他に、「心(しん)」・「脾(ひ)」・「肺(はい)」・「腎(じん)」があります。中でも肝は自律神経・情緒・血を貯めておく機能などを指します。

中医学では、春は樹木が成長するように、全身に血液を巡らせて身体を動かす「肝」が活発に働いている季節だと考えます。そのため、肝の働きが過剰になると、ストレスになり、それが体調不良をもたらすと考えるのです。

春の不調を治すには、肝の働きを抑えるのがポイントです。

そこで、肝の働きをサポートするツボを押して、春の不調を改善しましょう。

“ツボ”って何?ツボ押しが健康につながる理由とは

ツボの正式名称は「経穴(けいけつ)」と言います。経絡(けいらく)という気(き)や血(けつ)が流れる通路上にあり、部分的に身体の表面近くにあらわれたのが経穴(ツボ)です。人間の身体では、臓器は経絡と深いところで繋がっています。

ツボを押すと気や血の流れが良くなり、臓器が活発に動くようになります。そのため、ツボから離れた部位の不調にも効果的です。

健康な方は、ツボを押しても痛くありません。しこりや痛みなどの反応がある場合には、そのツボが属する経路と関係のある内臓や筋肉に異常があるのかもしれません。

ツボは、手の指で押すのが一番効果的とされており、理由は、指先はとても繊細で、温度やしこりなども敏感に感じ取れるから。指で押せない場合は、ボールやツボ押しアイテムを使っても構いません。

また、ツボ押しのコツとしては「身体の中心に向けて」押しましょう。正しい角度で押すことで、刺激がきちんとツボに到達します。ツボに指の腹を当て、皮膚面に対して垂直に押し込みます。親指、人差し指を使うのが基本ですが、自分が一番押しやすい指で押すのがいいでしょう。

ツボは病気の治療点であると同時に予防点でもあります。さまざまな信号を発しているので、探しながら自分の身体と対話することも可能です。

肝にいいツボとは?春の不調は太衝(たいしょう)と風池(ふうち)で改善しよう

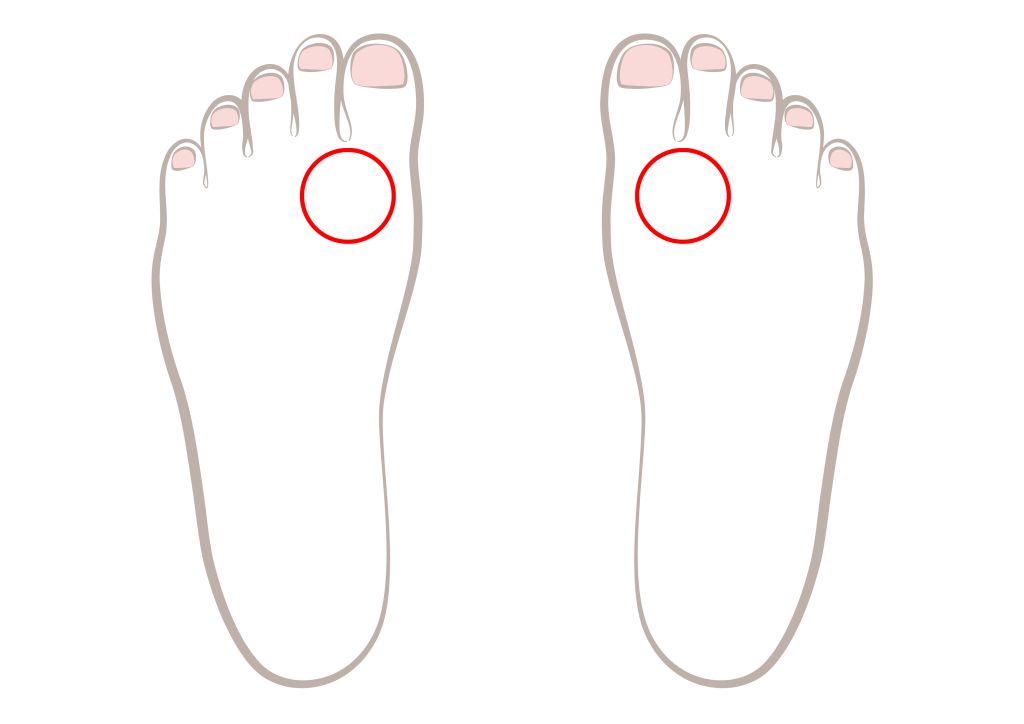

4月のツボ1.太衝(たいしょう)

<ツボの位置>

太衝は、足の親指と人差し指の骨の間にあります。少しくぼんでいるところが、太衝です。

<太衝とは>

太衝は、肝や胆を通る「肝経(かんけい)」上のツボで、肝臓の異常を落ち着かせる働きがあります。

ほどよい刺激を感じるくらいの強さで、「押す」「離す」「押す」を繰り返しましょう。繰り返しは長くても1~2分に留めておき、押し過ぎに注意しましょう。

肝臓の変調は、眼精疲労、顔が青白いという症状で表れることもあります。日頃から自分の顔色をよく見ておき、体調のバロメーターにしましょう。

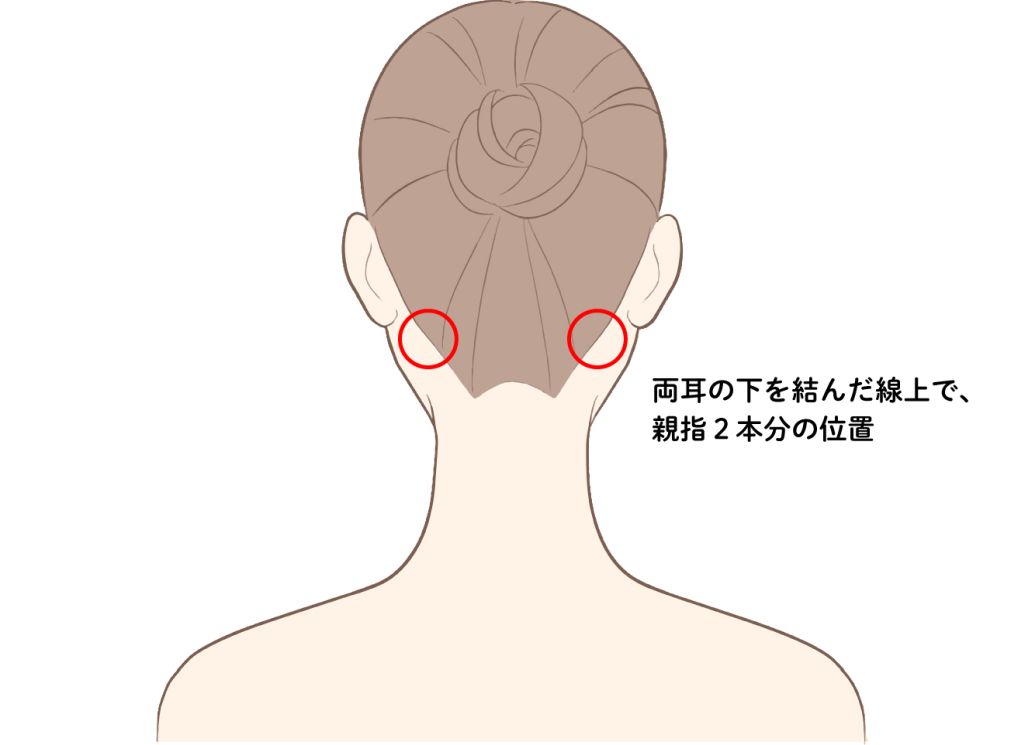

4月のツボ2.風池(ふうち)

<ツボの位置>

風池は、両耳の下を結んだ線上で、耳の後ろ、親指2本分のところにあります。うなじにある筋肉の外側の凹んでいる場所、髪の毛のつけ根付近にあるツボです。

<風池とは>

風池は、身体の内部で胆や肝を通る「胆経(たんけい)」上のツボで、頭部や目の血液循環が良くなり、肩こりや頭痛、めまいなどの症状も改善します。

気持ち良いと感じるくらいの強さで、「押す」「離す」「押す」を繰り返しましょう。6秒間に5回程度が目安です。頭部や肩のコリを解消して、顔色が良くなります。

「肝」のケアにはオルニチンを豊富に含むきのこを!

春の不調対策には、ツボ押しによる肝のケアとともに食事による身体の内側からのケアも大切です。「肝」の中でも、血液や栄養素の循環に関わったり、疲労物質の分解に関わったりする臓器が「肝臓」。肝臓を身体の内側からサポートする栄養素には、有名な成分に、アミノ酸の「オルニチン」があります。

オルニチンとは、タンパク質を構成するアミノ酸とは異なり、血液と共に全身をめぐる「遊離アミノ酸」です。オルニチンは肝臓の働きを助けるため、疲労物質であるアンモニアの除去を促して疲労回復に役立ちます。

オルニチンが豊富な食材にはきのこやシジミがありますが、100g当たりの含有量で比較すると、きのこの中でも「ブナシメジ・ブナピー」はシジミの5〜7倍ものオルニチンを含んでいます。また、きのこにはストレスケアに役立つGABAや疲労回復を助けるビタミンB1も豊富なため、春の不調対策に摂り入れたい食材です。

さらに、たけのこやうど、ふきなどの春野菜には特有の苦みがありますが、この苦み成分は消化を促進し「肝」の働きを助けるため、きのこと合わせて摂ることもおすすめです。

ツボを押したり肝臓をケアする食事をとり入れたりして、春をアクティブに楽しんでいきましょう。

参考文献

症状改善!ツボ大全.布施雅夫監修.成美堂出版.2024.