冬の“冷え”に効くツボ押しとは?東洋医学に学ぶ「巡りの良いカラダ」の作りかた

2025.11.24

11月も終わりに近づき、コートやマフラーを使うことが多くなってきましたね。寒さが増すこの時期は、足先が冷たくて眠れない、夕方になると身体がむくむなど、冬特有の不調を感じている方も多いのではないでしょうか。

気になるこの時期の不調は、単なる寒さのせいだけではないかもしれません。東洋医学の視点から見ると、冷えは身体のエネルギーや巡りに影響を与えると考えられています。

そこで今回は、東洋医学が考える“冷え”の原因と、冷え対策にも効果的なツボをご紹介します。また、身体を内側から温める食事のポイントも合わせてご紹介していますので、ぜひ実践いただき、巡りの良いカラダで冬も元気に過ごしていきましょう。

INDEX

冷えは“腎”の弱り?東洋医学で考える冷えの原因とは

東洋医学では、冬は生命エネルギーを蓄える「腎(じん)」の働きが重要になる季節と考えられおり、その理由は、腎は身体を温める「陽気」を生み出し、寒さから身体を守る役割を担っているためです。

しかし、11月になり冬の寒さ「寒邪(かんじゃ)」が厳しくなると、陽気は消耗しやすくなるといわれています。また、寒さで身体の「気・血(き・けつ)」、つまりエネルギーや血液の巡りが滞りやすくなるため、手足の末端まで温かい血液が届きにくくなり、冷えを感じるようになります。

さらに、手足の冷えが進むと、全身の冷え(特に足腰)やむくみなどといった体調不良につながることも。特に女性は、筋肉量が比較的少ないことやホルモンバランスの変化などにより、男性よりも冷えを感じやすい傾向にあるといわれています。

冷え対策におすすめのツボ4選

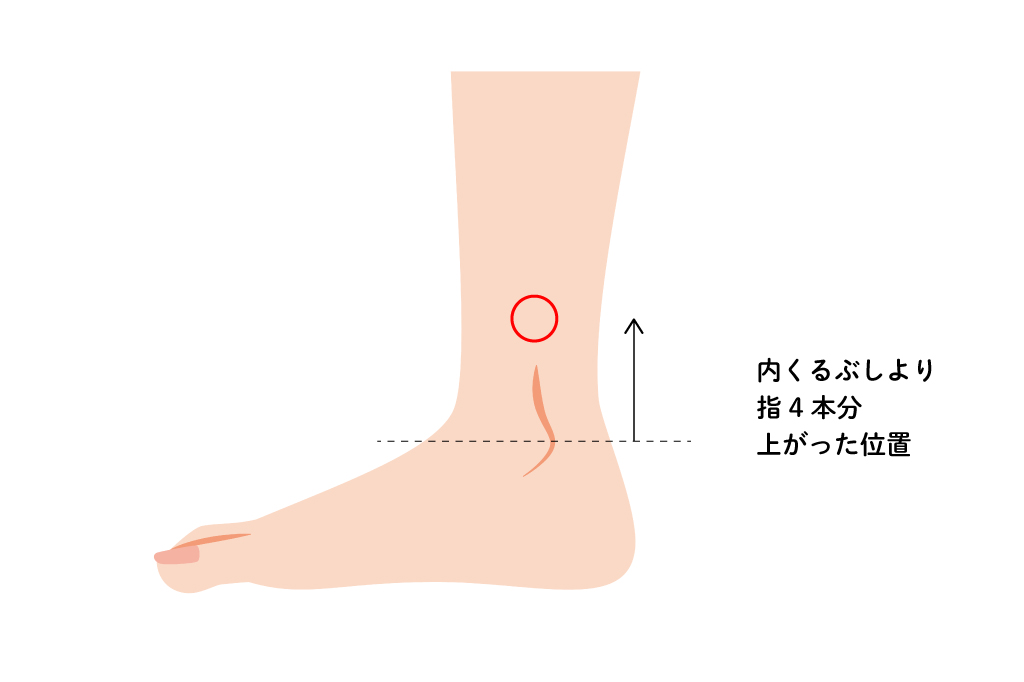

11月のツボ1. 三陰交(さんいんこう)

<ツボの位置>

内くるぶしの最も高いところから、親指を除く指4本分(=おおよそ親指3本分)ほど上がった位置にあります。

<三陰交とは>

婦人科疾患にも効果的なツボとして広く知られています。「脾経(ひけい)」という経絡(エネルギーの通り道)上にあり、主に消化器系全般の不調の緩和に役立つとされているツボです。三陰交を刺激することで血流が促進され、冷えやむくみの解消が期待できます。また、月経不順など女性特有の悩みにも良い影響をもたらすとされています。押すときは、痛みを感じない程度の、ほどよい刺激を意識し、ゆっくりと押して離す動作を数回繰り返してみましょう。

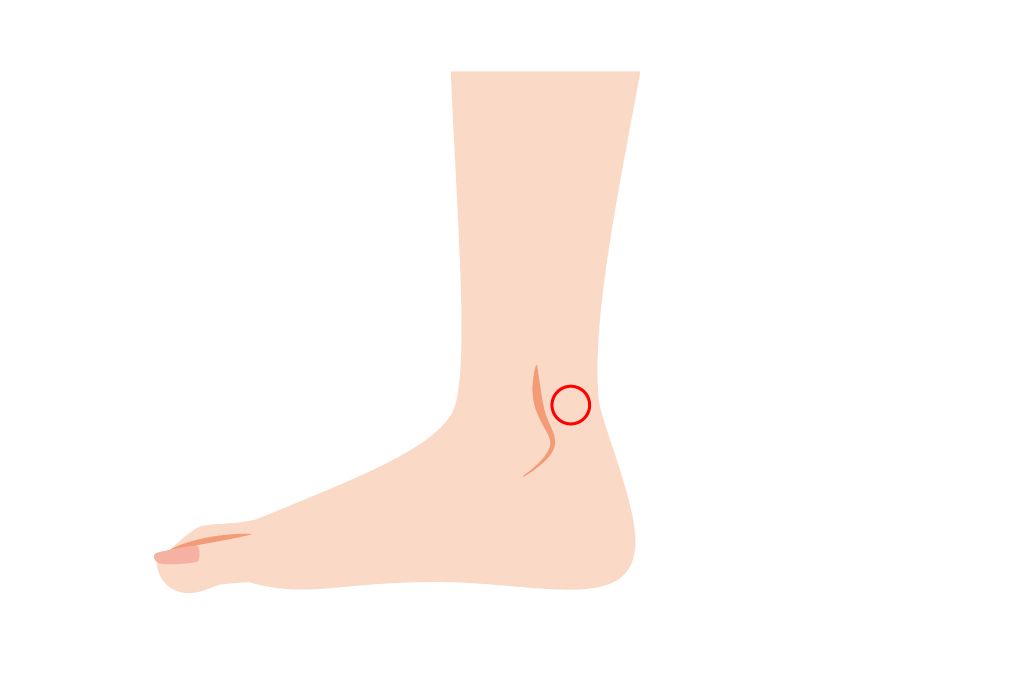

11月のツボ2. 太谿(たいけい)

<ツボの位置>

内くるぶしの後方真横で、アキレス腱の手前にあるくぼんだところにあります。

<太谿とは>

腎の働きに関わる「腎経(じんけい)」の重要なツボ(原穴、経絡の代表的なツボ)です。東洋医学では、腎は水分代謝も司る臓器と考えられています。

太谿を刺激することで、体内の余分な水分の排出を促し、巡りのよい身体づくりをサポートします。特に「足腰の冷え」が気になるという方におすすめのツボです。

太谿の近くには大きな血管が通っているため、指でやさしく押すだけでなく、カイロや湯たんぽ、お灸などで外からじんわりと温めるのも効果的です。

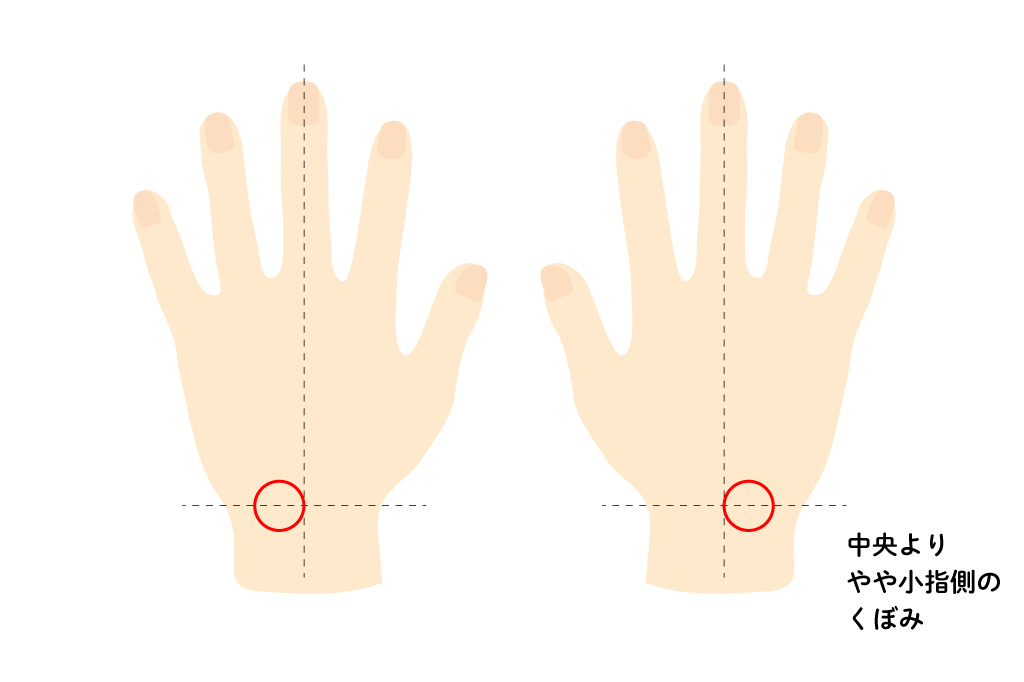

11月のツボ3. 陽池(ようち)

<ツボの位置>

手の甲側で、手首をそらせたときにできる横ジワの、真ん中よりやや小指側に寄ったところのくぼみにあります。

<陽池とは>

全身の巡りを調整する「三焦経(さんしょうけい)」の原穴とされ、刺激に対する反応が出やすく、効果を期待しやすいツボの一つです。陽池は、手足の末端までの血流を促し、身体の芯から温めるのに効果的とされています。

また、ホルモンバランスを整える作用も期待できるため、冷えのほか、生理痛など女性特有の不調にもアプローチできるといわれています。

さらに、中国の陰陽論では、「陽」は左に属すると考えられています。そのため、特に左手の陽池を刺激することで、「陽」のエネルギーが高まり、全体の陰陽バランスが整うとされています。

11月のツボ4. 湧泉(ゆうせん)

<ツボの位置>

足の裏、土踏まずのやや上で、足の指をぎゅっと曲げたときに一番へこむところにあります。

<湧泉とは>

その名の通り「元気が泉のように湧いてくる」ツボで、疲労回復のサポートにもなるといわれています。腎経上のツボであり、腎臓の働きを活性化させ、体内の水分バランスを整える働きをサポートするため、むくみが気になる方にもおすすめです。また、血行を促進することから、「こむらがえり」(ふくらはぎがつること)の予防・緩和にも良いとされています。

さらに、このツボを意識することで身体の重心を正しい位置に戻すことができるため、反り腰が気になる方にもおすすめのツボです。

ツボ押しと合わせて実践!身体の内側から温めるきのこの力

ツボ押しによる身体の外側からのケアとあわせて、毎日の食事で身体の内側からも整えていきましょう。

冷え対策には、きのこにも豊富に含まれている、以下のような身体を温める栄養素を積極的に摂ることが大切です。

● 栄養素の代謝を促す「ビタミンB群」

ビタミンB群は、栄養素の代謝を促す重要な役割を担っています。中でもビタミンB1は、糖質の代謝を促してエネルギーとともに熱を生み出すため、身体を内側から温めるのに役立つ栄養素です。さらに、ナイアシンとも呼ばれるビタミンB3は、血流を促す働きがあるため寒さに負けない身体づくりをサポートします。

● 免疫機能をサポートする「ビタミンD」

ビタミンDは、寒さで低下しやすい免疫機能を維持するのに役立つ栄養素。日に当たることで体内で作り出される栄養素ですが、冬は日照時間が短くなるためビタミンDが不足しやすくなります。そのため食事で積極的に摂ることが大切です。

● 健康の要とも呼ばれる“腸”を整える「食物繊維」

寒さが増すこの時期は、身体が冷えることで腸の働きが鈍くなるといわれています。腸は健康の要とも呼ばれ、腸が乱れると免疫機能の低下やメンタル面の不調、肌トラブルなど全身の不調につながることも。

そこで腸を整えるために欠かせない栄養素が食物繊維です。腸内環境が整うと、栄養の吸収がスムーズになるため、身体を温めるのに必要な栄養素を効率よく吸収することにもつながります。

これらの栄養素をすべて含む食材が「きのこ」です。きのこはいつでも手に入り、どんな料理にも合わせやすいため、鍋やスープなど温かい料理にプラスするだけで効率よく身体を温めてくれます。

日々「菌活」を行うことは「温活」にもつながります。身体を温める効果のあるツボ押しと、きのこの力で寒さが増すこの時期も元気に過ごしていきましょう。

参考文献

症状改善!ツボ大全.布施雅夫監修.成美堂出版.2024

m’s鍼灸院|ツボ紹介