きのこでスポーツトレーニングとは

きのこでスポーツトレーニングとは

スポーツを学んでいくと、それぞれのスポーツに必要な「柔軟性」や「身体の可動域」があることがわかります。怪我をしないために、また、力を最大限発揮するためには、強いだけでなく「柔軟性」が必要です。冬のオフシーズンもそろそろ終わり、本格的なスポーツシーズンを前に知っておきたい、柔軟性を高めるトレーニングと食事のポイントを学びましょう。

体幹トレーナーとして長友佑都選手、金崎夢生選手、久保建英選手、池江璃花子選手など多くのアスリートをサポート。KOBAスポーツエンターテイメント株式会社 代表取締役

身体が柔軟性を持ってしなやかに動くには、「可動域が広い」ことが必要です。可動域が広いと、プレー中に無理な体勢になったときにも、リカバリーしやすく怪我をしにくいことがメリットの一つとしてまず挙げられます。そして次に、身体の可動域が広いとしなやかなバネのように身体を使うことができます。ゴルフのタイガー・ウッズ選手やサッカーの長友選手など、世界で活躍しているスポーツ選手をみていると、十分に身体のバネを使ってプレーしていることがわかります。ゴルフもサッカーも身体をひねってから四肢を振り下ろす動作の中で、ボールに対してインパクトを与えますが、身体の可動域が大きいとそのひねりの動作も大きくなり、力を最大限に伝えやすくなります。

普段使っていない身体の部位は、固まったようになっており、その状態でスポーツをすると、怪我につながることも珍しくありません。全身をしっかりと動かし、伸ばしたり縮めたりする動きができることが大切です。関節・筋肉の両方あるいは、その片方がかたい人は、できるだけ大きく身体を動かすことで徐々に可動域が広がり、柔軟性を高めることに繋がります。中でも股関節の柔らかさは一つのポイントとなりますので、特に意識してみてください。

カンタンテストで、

自分のチカラを知りましょう!

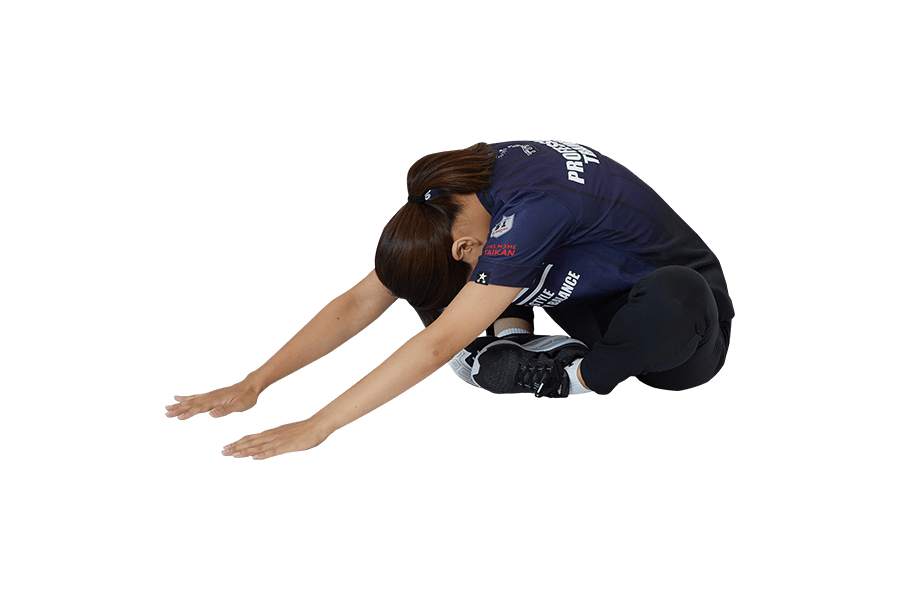

身体の柔らかさを確認!

OKのポーズで10秒キープできれば合格です!

足の裏を付けて座り、手のひらを床につけたまま、膝を横に開きながら、前に倒れられればOK!

前に倒れられなかったり、膝が横に開かない人は、股関節をはじめ身体が固くなっています。

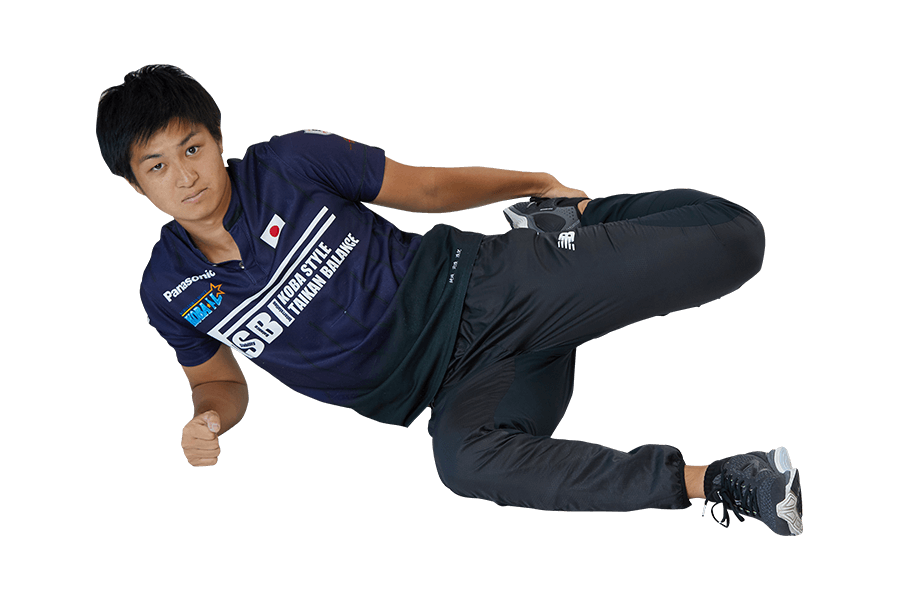

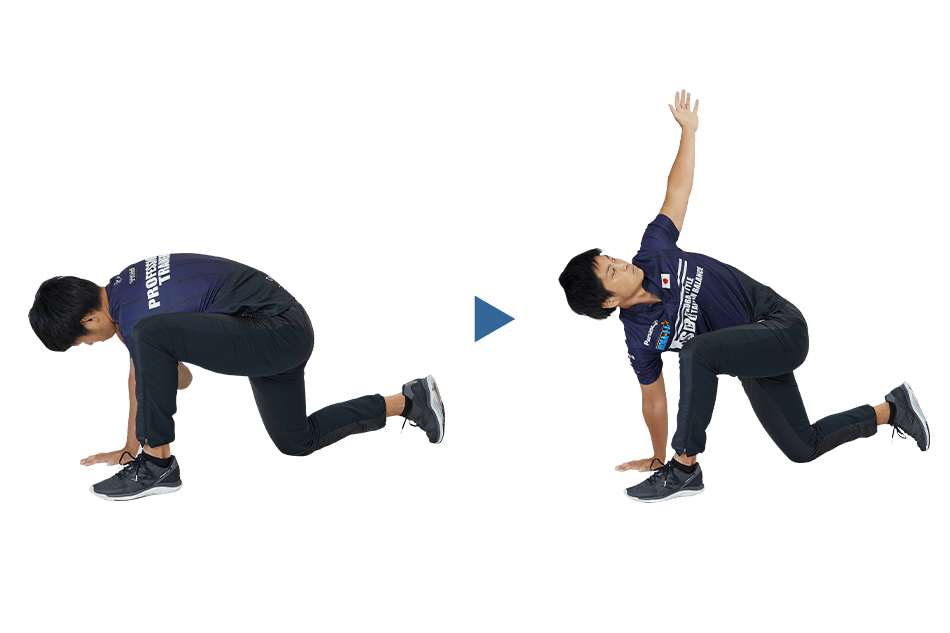

木場流 解説!身体の軸を整えて、ケガを予防するストレッチです。

※反対側も同様に行います。

※両手は、左膝の上に軽く置いておきます。

※反対側も同様に行います。

柔軟性のある身体づくりは、毎日のトレーニングが鍵となります。毎日行うことで、柔軟性のある身体を実現しましょう。

講師プロフィール 木場克己(Katsumi Koba)一般社団法人JAPAN体幹バランス指導者協会 代表、KOBAスポーツエンターテイメント株式会社 代表取締役。

体幹トレーナーとして長友佑都選手、金崎夢生選手、久保建英選手、池江璃花子選手など多くのアスリートをサポートしている。

日本郵政グループ女子陸上トレーニングコンディショニングアドバイザー、スポーツクラブルネサンスプログラムアドバイザー。

木場克己オフィシャルホームページ http://kobakatsumi.jp

三城 円(Madoka Sanjo)管理栄養士、一般社団法人 日本パーソナル管理栄養士協会代表理事、ダイエットサロン San-CuBic代表、(一社)日本ジュニア・ユースアスリートサポート協会顧問